AIDMA(アイドマ)の法則とは?基礎知識からマーケティングで使える活用アイデアまとめ

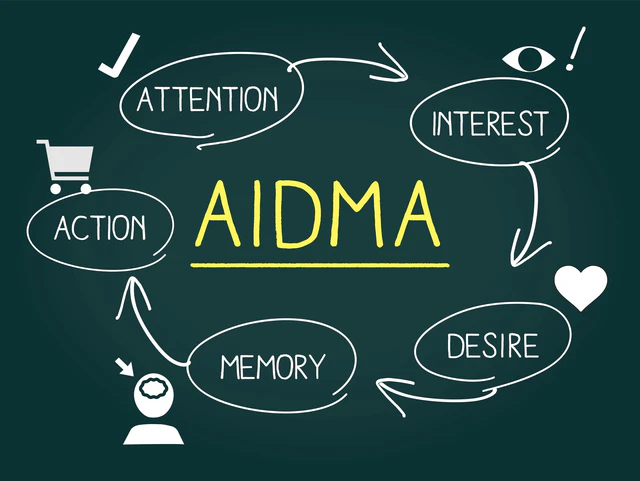

マーケティングに用いられる法則として、「AIDMA(アイドマ)の法則」があります。アイドマの法則は消費行動の仮説で、消費者の心理的プロセスモデルの一つです。この記事では、アイドマの法則の意味や活用方法について詳しく解説します。

AIDMA(アイドマ)の法則とは

まず、アイドマの法則の概要について解説します。

AIDMA(アイドマ)の法則の5段階

アイドマの法則とは、消費者が商品の存在を知ってから購入するまでの段階を、5つのステップで表した消費活動の仮説のことです。以下の5つのプロセスを経て、消費者は商品を購入します。英語の「AIDMA」の頭文字の読み方と意味は、以下のとおりです。

A:Attention(注意)

I :Interest(関心、興味)

D:Desire(欲求)

M:Memory(記憶)

A:Action(行動)

アイドマの法則の歴史

アイドマの法則は、1920年(大正9年)代に米国の経済学者であるローランド・ホールが提唱したものです。そして、アイドマの法則の前身になるAIDA(アイーダ)の法則は、セント・エルモ・ルイスが1898年(明治31年)に提唱しており、すでに100年以上の歴史があります。

アイーダの法則とは

アイーダの法則とは、広告を見てからサービスや商品を買うまでの心理的な流れを表す、消費行動の仮説に関する初めてのマーケティング理論です。消費者の心理は4つの段階で構成され、各段階でマーケティングも変化していくべきだという考え方です。

ロジカルシンキングのおすすめ本10選|ロジカルシンキングの定義やフレームワーク、思考力の鍛え方も解説

マーケティング領域におけるアイドマの法則の使い方

アイドマの法則を利用することで、売り手は消費者の心理がどの段階にあるかを把握し、それぞれのステップに応じた切り札を用意できます。適切なタイミングで適切な切り札を出すことで、消費者に売り込むのではなく、自然に買いたくなる戦略を実現できるのです。

アイドマの法則はもう古い?

現在では新しい購買行動モデルが多く誕生しており、「アイドマの法則は古いので使えない」という意見もあります。しかし、人間の行動心理は年月が経っても大きく変わることはないと考えられます。

ソーシャルメディア(SNS)の登場により、行動プロセスに変化はあるかもしれませんが、行動心理の本質的な部分はアイドマの法則に集約されます。ですから、現在でもアメリカではアイドマの法則が基本モデルとして、マーケティング企業や広告代理店で幅広く利用されているのです。

アイドマの法則の意味

それでは、アイドマの法則の具体的な購買行動プロセスを見ていきましょう。

A:Attention(注意)

AIDMA(アイドマ)の「A」とは、消費活動において最初の段階である「商品を知ること」、すなわち「Attention(注意)」です。商品がどんなに良くても、将来買ってくれるかもしれない見込み客に認知してもらえないと、売ることはできません。

売りたい商品があるときは、まず商品を知ってもらう活動をする必要があり、第一段階の認知活動はとても重要だと考えられます。

I:Interest(興味)

アイドマの法則の2つ目が、商品に興味を持ってもらう「Interest(興味)」です。消費者に商品を認知されても、「Attention」の段階では関心や興味をまだ持たれていません。認知された段階で、「悩みを解決できるのではないか」「どんな商品があるのか」などの興味を持ってもらうことが必要です。

しかし、人は商品を認知してから興味を持つかどうかを瞬時に判断します。ですから、認知された時点で興味を持ってもらえるよう、情報を簡潔でわかりやすく伝えることが大切といえます。

D:Desire(欲求)

3つ目の法則が、商品を欲しいと思わせる「Desire(欲求)」です。消費者は「Interest」の段階で興味を持っても、欲しいと感じるわけではありません。そのため、どのようにして「買いたい」と思ってもらえるかがポイントになります。

消費者は「興味があるけど価格が高い」「本当に必要なのかわからない」という考えを持つ傾向があるので、心配や不安を取り除くためのセールスが必要になるのです。

M:Memory(記憶)

消費者に「欲しい」という気持ちを持ってもらう段階が「Memory(記憶)」です。その場で商品を欲しいと感じても、ほかのことに興味を引かれると、どの商品が欲しかったのかを忘れてしまう可能性があります。

そこで、欲しいと思っていた商品の記憶を再び呼び起こすことで、実際の購買につなげるように促す必要があります。

A:Action(行動)

最後に購買行動を起こすのが「Action(行動)」です。消費者は、この段階では買うことを決定しているので、買うまでの流れを明らかにする必要があります。購入を決めていても、どうやって買うのかがわからないと諦めてしまう可能性があるため、購買活動の出口へ導くような環境づくりが大切です。

アイドマの法則の活用例

アイドマの法則の各段階で、どのような戦略をとるべきなのかを解説します。

「Attention」での戦略

いくら優れた商品でも、消費者に知ってもらわないと購買されません。「Attention」の段階では、ポスターやテレビCM、Web広告などを通じ、商品を多くの消費者に知ってもらうことを目指しましょう。

新聞・ラジオ・雑誌・テレビという4大マスメディアのほか、インターネットの動画広告やバナー広告など多くの種類があり、それぞれに特徴があります。

広告媒体の特徴

広告を活用する際は、商品の特性や予算に合った手段で商品の認知を図るようにすることが大切です。

たとえば、テレビCMは多くの視聴者に商品を知ってもらうのに便利ですが、広告費用が高いという欠点が挙げられます。一方で雑誌広告は規模が小さいものの、特定層に情報を届けやすいので、商品の種類によってはコストを抑えながら大きな効果が期待できます。

また、ターゲットを絞るという意味では、FacebookやTwitterなどのSNS広告も有効といえます。

「Interest」での戦略

「Attention」で商品を知ってもらったら、次は興味を持ってもらうことが大切です。いくら広告によって存在を知ってもらっても、興味を引かなければ購入までこぎつけることはできないでしょう。

「Interest」の段階では、少しでも商品のことが気になったり、良い印象を抱いたりしてもらうことが目標です。

消費者の興味を引くよう工夫する

商品に興味を持ってもらうためには、商品が持つ価値をきちんと伝える必要があります。広告では、短いメッセージでも商品の価値を端的に表現するようにしましょう。

また、有名人をCMなどに起用することも手段の一つです。好きなスポーツ選手や芸能人が出ているだけで、その商品に興味を持ったり、好感を抱いたりすると考えられます。

「Desire」での戦略

商品に興味を持っても、すぐに「欲しい」という感情にはつながりにくいでしょう。「商品に興味を持つこと」と「欲しいと思うこと」には、まだ隔たりがあるからです。その対策方法として、主に以下のようなものが考えられます。

商品への期待感を高める

商品を買うことで生じるメリットが具体的に伝わらず、商品に対する期待感が薄いケースです。消費者に購買意欲を持ってもらうためには、商品の購入によってどのような利益や恩恵が得られるのかを明確にイメージできるよう工夫しなければなりません。

他の商品との違いを明確化する

「他の商品の方が安いのではないか」という人もいれば、「同じような商品を持っているからいらない」と考える人もいます。つまり、他の商品との違いがわからないという状態です。

対策としては、これまでの製品や類似商品とどのような違いがあるのかを伝えることが大切です。

「Memory」での戦略

商品を欲しいと思ってもらえても、すぐに購入されるとは限りません。多くの場合において、「次に買い物に来たときに買おう」「給料日になったら買おう」などといったように、欲しいと思ってから実際に購入するまでにはタイムラグがあるからです。

「リマインド(再確認)」が必要

消費者に商品を購入してもらうためには、商品のことを忘れないような「リマインド(再確認)」が必要です。たとえば、テレビなら同じ内容が繰り返し流れることで、視聴者の記憶に商品が刻み込まれていきます。

テレビ以外でも、店内のPOP(購買時点)広告や電車の吊り革広告、街のポスターなど、さまざまな手段を利用すると、なるべく多く消費者の目に触れるようにすることが可能です。

DM(ダイレクトメール)を活用する

消費者にDMを直接送り、リコメンドするのもよく使われる方法です。「リコメンド」とは、顧客ごとに適していると思われる情報を提供するサービスのことです。

たとえば、Amazon(アマゾン)の通販サイトから届くおすすめ商品などのメールも、リコメンド機能を備えています。

「Action」での戦略

最後は、実際に商品を購入してもらう「Action」の段階です。消費者が欲しい商品を購入するまでにはいくつかの障壁があり、その商品を本当に買っていいのかどうか悩んでいる可能性があります。購入に踏み込めない理由や対策のパターンとして考えられるものは、以下のとおりです。

商品の買い方がわからない

商品を買おうと思っても、どこで・どうやって買えるのかがわからなければ、面倒になって商品の購入をやめてしまうかもしれません。

「〇〇で検索」「お問い合わせはこちらまで」など、購入までの道筋を広告内で案内しておくことが大切です。

買って後悔したくない

商品を買うときには、「もし欠点があったらどうしよう」「イメージしていたような商品じゃなかったらどうしよう」などの不安がつきものです。対策としては、商品に満足できなかった場合の返金保証や返品を提示するなどして、消費者の不安を取り除くようにしましょう。

すぐに買わなければいけない理由がない

消費者にとってすぐに買う理由がない場合は、購入を先延ばしにしてしまうことも考えられます。こうした消費者に商品を購入してもらうためには、期間限定の特典を付けたり、数量限定で販売したりするなどの施策をとり、「すぐに買わないと損だ」と考えてもらうことが効果的です。

AIDMAの法則まとめ

この記事では、アイドマの法則の特徴と具体的な活用方法について解説しました。マーケティングをする際は、「Attention(注意)・Interest(興味)・Desire(欲求)・Memory(記憶)・Action(行動)」といった、それぞれの段階に応じた戦略をとることが大切です。アイドマの法則を基本とし、適切なマーケティング活動を行うようにしましょう。

- マーケティング

Writer

証券外務員1種

証券会社でマーケットアナリスト・デリバティブディーラーを経て個人投資家に転身。投資歴は20年以上。現在は、日経225先物を中心に、現物株、FX、CFDなど幅広い商品に投資している。

このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯

経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを

福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」

これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC

多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん

医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん

20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介

近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介

令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。