屋号の決め方のルールとは?起業時に知っておきたい屋号の意味&ネーミングのアイデア

個人事業主やフリーランスとして起業するときに、会社名のように屋号を付けることができます。屋号の付け方にはどのようなルールがあり、どのように決めるとよいのでしょうか。本記事では、起業時に知っておきたい屋号の意味やネーミングアイデアなどを紹介していきます。

起業時に知っておきたい屋号の意味

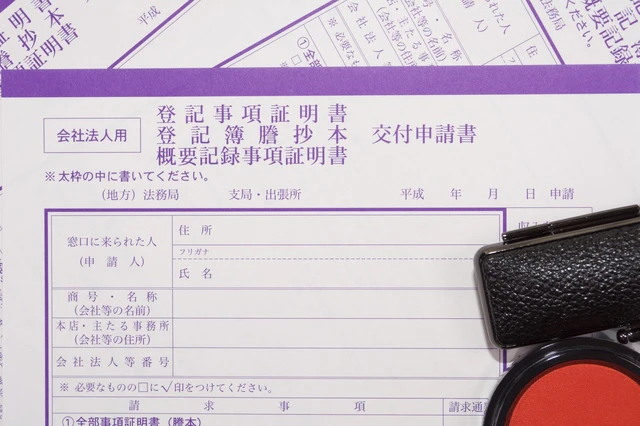

個人事業主やフリーランスとして起業するときに、開業届に「屋号」を書くことができますが、この屋号はどのような意味を持つのでしょうか。ここでは、屋号に関する基本的な内容をお伝えしていきます。

屋号は個人事業主やフリーランスが付けるもの

屋号とは、個人事業主やフリーランスが開業するときに、事業の名称や店舗の名前として使用するものです。屋号は、開業しようと思っている店舗と同じ名前にしてもよいですし、全く別のものにしても構いません。

そもそも、屋号は必ず付けないといけないというものではありません。ただし、屋号を付けておくと屋号名の預金通帳を開設できるため、開業する際は付けておいた方が便利なことが多いでしょう。

会社名と屋号の違い

法人を設立すると、会社名を付ける必要があります。会社名については、「〇〇株式会社」や「〇〇合同会社」などの名前を付けなければなりません。基本的には、屋号もこれと同じ役割を果たすものと考えてよいでしょう。個人事業主の場合は屋号といいますが、法人設立時に付ける会社名は「商号」とも呼びます。

屋号は決めるタイミングはいつ?

屋号を決めるタイミングについては、基本的にはいつでも問題ありません。手続き的な意味では、開業届の提出時に屋号も届け出るのが一般的です。

開業届とは

開業届は、開業してから1か月以内の提出が義務付けられています。屋号も同じタイミングで届け出るなら、開業してから1か月以内に考えておくのがよいでしょう。

実際には、開業から1か月以上遅れて開業届を出しても、または出さなくとも罰則はありません。とはいえ、開業届を出さなくても事業は進められるものの、青色申告特別控除を受けるためには開業届を出している必要があります。そのため、本格的に事業を展開していきたいと考えているのであれば、開業1か月以内に出しておいた方が無難です。

開業届は屋号なしでも提出できる

開業届を出す際には、屋号を書かずに提出することもできます。一度屋号なしで開業したとしても、その後から屋号を名乗っても問題はありません。屋号はいつでも自由に決めてよいものと覚えておきましょう。

屋号はいつでも変えられる

一度屋号を決めたとしても、屋号はいつでも変えることができます。これは、開業届を出した後も同様です。開業届に屋号を書いて提出したとしても、提出した屋号と異なる屋号を名乗ることは可能です。

屋号を変更する際の手続き

屋号を変更する際は、開業届を提出した税務署に対して、変更時に特別な手続きを取る必要はありません。税務署には毎年確定申告書を提出する必要があるため、屋号を変更したときは、確定申告書に新しい屋号を書いて提出しましょう。

もちろん、開業届を再度提出することも可能なので、どうしても変更した証拠が欲しいという場合は手続きをしても構いません。

屋号付き口座を開設していても屋号の変更は可能

金融機関で屋号付き口座を開設している場合でも、屋号を変えることは可能です。必要書類を準備し、屋号変更に関する手続きを行いましょう。

屋号の変更は何回行っても問題ありませんが、あまり何度も変更すると、金融機関からの信用を失う可能性がある点には注意が必要です。

屋号は商標登録できる

自身の屋号と全く同じ名前の屋号があるのは嫌だという人もいるでしょう。それなら、屋号の商標登録を検討してみてはいかがでしょうか。商標登録は、屋号などを無断使用などの権利侵害から法的に守る手続きのことです。

屋号の商標登録のメリット

他者が商標登録している屋号を自身の屋号として付けてしまったとき、場合によっては損害賠償を請求されてしまう危険性があります。自ら商標登録の手続きを進めることで、他人が商標登録していないかどうかを確認することもできます。

自分の屋号を商標登録することによって、こうしたリスクを排除できるのはメリットといえるでしょう。

屋号の商標登録のデメリット

屋号を商標登録するためには、最低でも10万円程度の費用がかかります。実質的には、屋号はいつでも付けられる上、こうした費用がかかることから、屋号を商標登録するのはあまりないケースといえます。

屋号の名前を考える際のポイント

屋号を考える際には、以下のようなポイントを押さえておくとよいでしょう。

ドメインを取得できるかどうか

ドメインとは

ドメインとは「xxx.com」のようなURLのことで、インターネット上の住所のようなものです。同じ文字列のドメインは世界で一つしか存在しません。

ドメイン取得の必要性

最近では、事業を進めていくにあたり、インターネットを活用した広告展開などが欠かせないものとなっています。事業内容にもよりますが、少なくともホームページを持っておいた方が事業を進めやすいでしょう。

オリジナルのホームページを作成するためには、ドメインの取得が必要です。屋号を決める際には、付けたい名前でドメインを取得できるかどうかを考えておくのがよいでしょう。

ドメイン取得の例

例えば、「山田マッサージ」といった屋号を考えているなら、「yamada-massage.com」というドメインを取得できるかを調べます。

このとき、検討している屋号でドメインが取得できないケースでは、屋号自体を考え直す必要があるでしょう。または、「yamada-massage.com」は取得できなくても、「yamada-massage.net」なら取得できる可能性があります。

マッサージ店のようにホームページからの集客を見込む事業の場合、ドメイン名は非常に重要だといえます。屋号を決める際は、営業においてドメインをどの程度利用するかといった点も含めて、総合的に判断しましょう。

インターネット検索に引っかかりやすいか

ドメインの問題だけでなく、屋号名がインターネット検索に引っかかりやすいかも重要なポイントとなります。同じような名前の大手企業が存在するようなケースでは、検索しても上位に表示されない可能性があります。

インターネット検索については、実際にホームページやSNSを開設してみないと結果が分かりませんが、直接集客に影響するものなので慎重に判断しましょう。屋号はいつでも変えられるため、開設後にどうしても検索上位に表示されないようであれば、屋号を変更するのも一つです。

印象に残りやすいか

屋号を考える際は、印象に残りやすいかどうかも一つのポイントとして押さえておきましょう。屋号は店舗名と同じにすることも多いため、屋号を考える段階で、印象の残りやすさや語呂のよさなどをしっかり意識しておくことが大切だといえます。

使えない単語が入っていないか

屋号を付ける際は、屋号を見た相手に「会社である」と誤認されてしまうような単語は使用できません。これは会社法にて定められており、「〇〇株式会社」「〇〇法人」といった単語が当てはまります。

同様に、「〇〇銀行」や「〇〇保険」といった単語が入っていないかも注意しましょう。これらは銀行法と保険業法によって使用が禁止されているため、屋号に入れることはできません。

屋号を取得するメリット・デメリット

屋号は必ず付けなければならないというものではありませんが、屋号を付けることによるメリットも存在します。ここでは、屋号を付けるメリットとデメリットについて解説していきます。

屋号を付けるメリット

(1)信用度が上がる

個人事業主は開業届を出す必要がありますが、罰則がないことから開業届を出さずに事業を行っているケースがあります。その点において、屋号は開業届の提出時に考えるのが一般的であるため、屋号があるということは、しっかりと開業届を出して事業を行っているとみなされやすくなります。

屋号があることで法人のような印象を持たれ、個人の名前で事業を行うよりも取引相手からの信用度が上がりやすいという側面があるのです。

(2)広告戦略に活用できる

前述の通り、屋号を付ける際にはドメインやインターネットでの検索のされやすさ、印象の残りやすさを考えることが大切です。逆にいえば、それらをしっかり行うことで、屋号を広告戦略に活用できるというメリットがあります。

特に集客が重要となる事業を考えている人にとって、この点は非常に大きなメリットとなるでしょう。

(3)屋号付き口座を開設できる

屋号を付けることで、屋号付き口座を開設できるようになります。特にネットショップなどで口座振込をお願いするケースでは、個人名の口座よりも屋号名の口座の方が信頼されやすいでしょう。

また、口座を管理するという側面から見ても、個人の口座と事業の口座を分けることができるというメリットがあります。口座を分けておくことで、確定申告の際に資料を用意しやすくなるのも大きな利点でしょう。

屋号を付けるデメリット

屋号を考えるための時間がかかる

屋号を付ける大きなデメリットはあまりないといえますが、1点挙げるとすれば、屋号を考えるためには時間を要するかもしれません。変だと思われそうな名前を付けてしまっては、事業を進めるうえでマイナスになる可能性があります。

屋号を決める際は時間を惜しまず、かっこいい名前や覚えてもらいやすい名前を考えてみましょう。

屋号の付け方に関する5つのネーミングアイデア

実際に屋号を考えるとなると、どこから手をつけていいか分からないという人もいるでしょう。屋号の付け方として、以下のようなネーミングアイデアを取り入れてみるのがおすすめです。

屋号を付ける際のネーミングアイデア

(1)地域名を取り入れる

まずは、屋号に地域名を取り入れることを考えてみましょう。開業を考えているエリアの都道府県名や市町村名、地域名を取り入れてもよいですし、中には「銀座」や「青山」など、該当の地域ではないものの印象に残りやすい地域名を入れるケースもあります。

前者の場合は、事業内容と地域名を屋号に取り入れることで、検索されやすくなるといったメリットもあるでしょう。

(2)事業内容を入れる

先ほど例として挙げた「山田マッサージ店」のように、屋号に事業内容を取り入れるのもおすすめです。利用する人にとっても分かりやすいですし、路面やインターネットで見かけたときに認識しやすいというメリットがあります。

プログラマーなどオンラインで仕事を請ける人の中にも、「〇〇プログラマー」といった事業を表す屋号を付けるケースは多いです。

(3)自分の名前を入れる

手っ取り早く、屋号に自分の名前を入れてしまうというのも一つの方法です。屋号は個人事業主としての名前ということもあり、「誰が取り組んでいる事業か」が分かりやすいという点でメリットがあるといえるでしょう。

(4)分かりやすい単語を使う

「〇〇商店」や「〇〇ベーカリー」、「〇〇工房」など、よくある店舗名や屋号名、会社名を参考にして、分かりやすい単語を使うのもおすすめです。あまりに特殊な名前にするよりも、親しみを持ってもらいやすい屋号になるでしょう。

ただし、どこにでもあるような名前にしてしまうと、印象に残りにくいというデメリットが生じます。前半はオリジナリティのある名前にし、後半はよく聞く単語を使うといった形でメリハリをつけるのも一つの方法です。

(5)言葉を組み合わせる

屋号に一般的ではない言葉を入れると、特殊な屋号として印象に残りやすくなります。その際、完全にオリジナルで考えるより、もともとある言葉を組み合わせて新しい言葉を造るという手法がおすすめです。

聞き馴染みがある言葉を組み合わせることで、どことなく親しみやすさがありつつ、オリジナリティの高い屋号を付けることができるでしょう。

まとめ

起業時に考える屋号について、屋号の意味、ネーミングのポイントやアイデアなどをお伝えしました。屋号は必ず付けなければならないというものではありませんが、屋号を付けることで、経理上のメリットや事業戦略上のメリットなどさまざまな恩恵を受けられます。本記事の内容を参考に、理想の屋号を考えてみてはいかがでしょうか。

- 起業

Writer

宅建士、2級FP技能士(AFP)、相続管理士

地方銀行にてリテール業務や不動産会社にて住宅営業業務に従事した後、金融・不動産を中心としたフリーライターとして独立。得意分野は資産運用や相続関連。

このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯

経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを

福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」

これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC

多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん

医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん

20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介

近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介

令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。