大学目線で考えるオープンイノベーションとは?九大職員がわかりやすく解説

社会が急速に変化する中で、企業の成長戦略の一手段としてオープンイノベーションへの注目が高まっています。オープンイノベーションの中でも、産学連携(民間企業と大学の連携)において双方の強みを掛け合わせ、新たな価値を創出する取組みも活性化しつつあります。これまでは大学に眠ったままだった研究成果が、オープンイノベーションを通じて社会に還元される可能性が高まっているのです。

本記事では、オープンイノベーションの意味や必要性、メリット・デメリットまで幅広くお伝えするために、九州大学 学術研究・産学官連携本部 知財・ベンチャー創出グループ の髙橋利和さんにお話を伺いました。

目次

オープンイノベーションとは?定義は?

はじめに:オープンイノベーションの定義

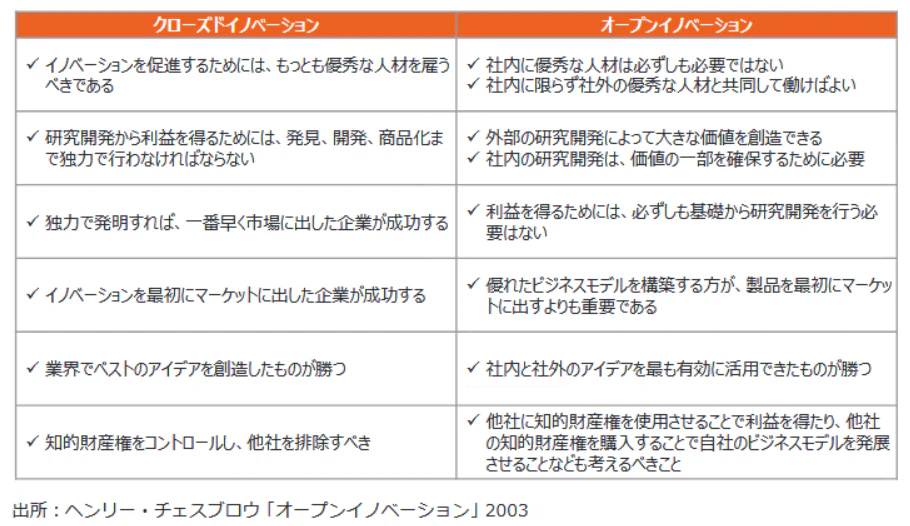

「オープンイノベーション」という言葉の生みの親はHenry W. Chesbrough(ヘンリー・W・チェスブロウ)です。同氏の著書にはオープンイノベーションについて以下のように書かれています。

「組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすことである」

(Henry W. Chesbrough著『Open Innovation』(2003年)

企業内部と外部のアイデアを有機的に結合させ、価値を創造すること ”、であり、①組織の外部で生み出された知識を社内の経営資源と戦略的に組み合わせることと、②社内で活用されていない経営資源を社外で活用することにより、イノベーションを創出すること、の両方を指す。

(出典:Henry W. Chesbrough 著、大前恵一郎訳『OPEN INNOVATION ハーバード流イノベーション戦略のすべて』、「一橋ビジネスレビュー オープンイノベーションの衝撃」(東洋経済新報社)2012 年 9 月)

経済産業省が取りまとめている「オープンイノベーション白書(第三版)」でも、チェスブロウの定義が掲載されています。

あわせて読みたい

>>イノベーションとはどんな意味?定義と種類を学び、課題解決や経済成長につなげよう

>>ロジカルシンキングのおすすめ本10選|ロジカルシンキングの定義やフレームワーク、思考力の鍛え方も解説

大学目線のオープンイノベーション

編集部:

本日はよろしくお願いします。「オープンイノベーション白書(第三版)」に目を通してみたのですが、これを読み解くにはハードルが高いと感じました。

髙橋:

そうですね、一般的な定義は少し難しい表現が多いので、大学目線で少しかみ砕いてみますね。

大学には多くの研究成果があります。その中には、ビジネスとしてすぐに利用可能なものもあれば、将来的に何らかの形できっと必要になるものまで多岐にわたります。具現化までの道のりはさておき、「研究成果をビジネスとして具現化するためにパートナーと協業すること」と考えていただくと良いかもしれません。

編集部:

少し分かった気がします。

九州大学には、髙橋さんの所属組織の他にも、オープンイノベーションという名前が付いた組織や、オープンイノベーションに力を入れている組織がいくつかあります。各所捉え方はさまざまだと思いますので、髙橋さんの所属組織に限定し、オープンイノベーションをどう捉えているか教えていただけますか?

髙橋:

おっしゃる通り、九州大学内でもオープンイノベーションの捉え方はさまざまです。私が所属している学術研究・産学官連携本部を例に挙げると、オープンイノベーションを1つの手段とし、社会貢献を目指しています。そのために、大学教員の発明技術を民間企業の皆さまに使っていただくための機会づくりをサポートしています。

なぜオープンイノベーションはなぜ必要?メリット・デメリットは?

編集部:

オープンイノベーションの考え方についてはよく分かりました。

そもそもですが…、なぜオープンイノベーションが必要なのでしょう?

「民間企業に使っていただくための機会づくり」というキーワードが出てきましたが、民間企業にとってのメリット・デメリットはありますか?

オープンイノベーションの必要性

髙橋:

まず、「なぜオープンイノベーションが必要か?」についてお伝えします。

経済は高度化・複雑化した上、社会の変化はスピードを増しています。これまではビジネス形態を大きく変えることなく生き残れた企業でも、今後の変化に伴い現状維持できるかどうか分かりません。

数々の代替品・代替サービスの脅威に対抗するため、自社だけで完結する「クローズドイノベーション」ではなく、外部の知見・ノウハウを内部に取り込む必要があり、そのためには「オープンイノベーション」が有効だと感じています。

民間企業にとってのオープンイノベーションのメリット・デメリット

髙橋:

次に、「オープンイノベーションのメリット・デメリット」ですが、最大のメリットは社会の急速な変化に対応できる有効な手段となり得ることです。既存事業の強化はもちろんのこと、第二の創業の軸を探している人にもぴったりかもしれませんね。

一方、デメリットは、「オープンイノベーション」という言葉が独り歩きしてしまい、本来のオープンイノベーションを試みる目的を見失ってしまうことでしょう。

編集部:

民間企業にとっての必要性やメリット・デメリットを中心にお話いただきましたが、大学にとってはいかがでしょう?

大学にとってのオープンイノベーションのメリット・課題

髙橋:

大学にとってオープンイノベーションを進めるメリットは、大学の研究成果が「事業として成立するかどうか」を比較的早い段階で知ることができる点です。

課題は、オープンイノベーションを共同研究先などの企業任せにするのではなく、大学自身も関与し、オープンイノベーションを通した「研究・開発から事業化まで」の知識・ノウハウを習得し、実務に活かせるようになることです。大学がこの課題をクリアできれば、より多くの研究成果が世の中に役立つようになると感じています。

\大学の研究成果をビジネスに活用/

ー 西日本FH BigAdvance ー

民間企業と大学のオープンイノベーションの違い

編集部:

オープンイノベーションは、民間企業にとっては既存事業の強化や第二の創業のアイデアの種としても活用できる可能性があり、大学にとっては事業化判断の迅速化の助けとなる。どちらの立場においても有用な手段ということがよく分かりました。

オープンイノベーションを進めるにあたって、両者の思惑の違いがすれ違いを生むケースはないのでしょうか。民間企業と大学で、オープンイノベーションの捉え方に違いはありますか?

髙橋:

あります。

民間企業と大学では、オープンイノベーションに対する視点が異なると感じています。

編集部:

視点ですか。民間企業と大学で重要視する部分が違う、ということでしょうか。

髙橋:

そのとおりです。

詳しく説明するために、大学の研究成果が事業として成立するまでのステップを 研究→開発→事業化→収益化 の4つに分けて考えてみましょう。

研究成果の事業化を阻む3つのハードル(魔の川、死の谷、ダーウィンの海)

髙橋:

研究成果の事業化において越えなければならないハードルが3つあります。「魔の川」、「死の谷」、「ダーウィンの海」です。

・魔の川:研究から開発の間のハードル

・死の谷:開発から事業化の間のハードル

・ダーウィンの海:事業化と収益化の間のハードル

髙橋:

特に、民間企業と大学で視点が異なることで影響するのが「死の谷」です。

一般的に、研究・開発から事業化の間で多額の資金と時間を必要とします。民間企業の皆さまは「事業化・収益化から逆算して」オープンイノベーションを見る傾向が強いのですが、大学は「研究・開発を出発点として」オープンイノベーションを見る傾向が強い。

この視点の違いから、民間企業と大学の間ですれ違いが生じやすいです。つまり、「死の谷」はちょうど民間企業と大学の間に存在していると言えるでしょう。

オープンイノベーションを円滑に進めるためには、民間企業と大学が互いに「死の谷」の存在を認識し、本気で歩み寄れるかどうかが重要です。

編集部:

お互いに歩み寄るためにお尋ねしたいことがあります。大学とオープンイノベーションをおこなう際に民間企業にお願いしたいことはありますか?

民間企業が大学とオープンイノベーションを進める際の注意点

髙橋:

特許などの知的財産権の権利関係・守秘義務について理解いただきたけると幸いです。

特に、大学発の研究成果をコア技術にしたい場合、特許は他社との差別化ポイントとなる強力な武器です。事業化の芽を摘まないためにも、配慮していただけるとスムーズに話を進められるでしょう。

\大学との協働は意外とハードルが低い?!/

ー 西日本FH BigAdvance ー

九州大学のオープンイノベーションの取り組み

編集部:

ここまでは、一般的なお話を中心に、大学と民間企業のオープンイノベーションについてお話をうかがってきました。ここからは、九州大学に焦点を当ててお話をうかがいます。九州大学のオープンイノベーションの取組みを周知するために、どんな活動をしていますか?

髙橋:

一番大きな事例としては、2019年11月8日に開催した「九州大学オープンイノベーションワークショップ」です。

九州大学の教員からは事業化を目指す技術シーズの発表を行うとともに、民間企業からも事業紹介をしていただきました。産学の持続的なイノベーション創出の仕組みや、従来の枠組みにとらわれない多様な関係性構築の可能性を探った本ワークショップ、約500名の参加者が集まり非常に盛り上がりました(開催レポートはこちら)。大学と民間企業のマッチングの機会として非常に好評だったのですが、今年度はコロナの影響で開催できませんでした。

編集部:

この1年は多くのイベントが開催自粛・縮小を余儀なくされましたが、オープンイノベーション創出の機会にも影響があったのですね。

髙橋:

そうですね。しかし、悪いことばかりではなく、オープンイノベーション自体はやりやすくなったかもしれません。

編集部:

意外ですね、なぜやりやすくなったと感じますか?

髙橋:

大学目線ですと、コロナ禍で以前より「大学技術に興味を持っていただける方」が増えているように感じます。コロナ前までは、大学技術とは無関係のITベンチャーに人気が集まっていました。現在は、ITベンチャーに目を向けていた方々が大学技術にも目を向けてくれているような気がします。

編集部:

そんな中で、大学にとってオープンイノベーションの相手探しは難しくなっていませんか?どうやって相手を探しているのでしょうか。

大学はオープンイノベーションの相手はどうやって探す?

髙橋:

九州大学の場合、コロナ前までは、東京や福岡でのイベントでのマッチングをメインに、オープンイノベーションの相手を探すことが多かったです。しかし、九州・福岡の研究開発型の企業様とのマッチング機会はほとんどなく、地元企業のニーズを知り、九州大学との産学連携を幅広く知ってもらうことが今後の課題です。

編集部:

オープンイノベーションの相手に提供する技術シーズは、髙橋さんの所属部門で探索しているのでしょうか?学内のシーズから選りすぐりの案件を探索する際、どういった観点から研究成果を見極めているのでしょう?

髙橋:

事業化につながりそうな学内シーズは私たちの部門で探索しています。その中でも「特許」がポイントになります。

そもそも、特許を受けるためには2つの要素、「新規性」と「進歩性」が必要です。

「新規性」はその名のとおり、その内容が新しいかどうかで判断されます。「進歩性」については少し複雑なのですが、単純な組み合わせだけでは到達しえない水準かどうかで判断される、と思ってください。

「新規性」と「進歩性」という特許要件に加えて、九州大学が大学教員に求めているのが「有用性」です。今後、何らかの形で世の中に還元できそうな技術かどうかが重要な判断基準となっています。

編集部:

つまり、これらの審査を通過した技術は、事業化の可能性が相対的に高いということですね。

髙橋:

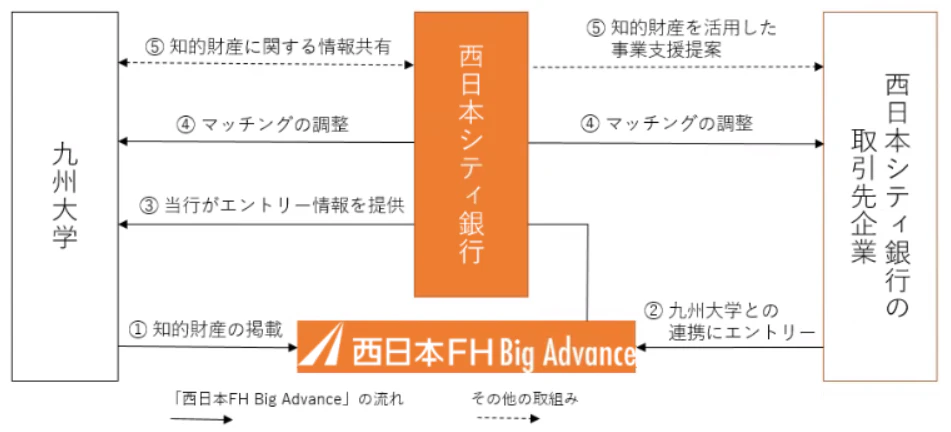

はい。どんな技術が選ばれているかは、西日本シティ銀行が導入している「西日本FH Big Advance」上で確認できます。

編集部:

現在、登録されている技術シーズはどれくらいありますか?

髙橋:

BigAdvance上では、約260件の技術シーズが公開されています。

編集部:

少し話を戻しますが、西日本シティ銀行では「西日本FH Big Advance」というプラットフォームを導入しています。本サービスでは、ビジネスマッチングから士業相談まで多様な機能がひとつになっているのですが、その中に「オープンイノベーション」機能があります。

このたび、西日本シティ銀行は九州大学と連携し、大学が有する研究成果(知的財産)と地域企業のマッチング支援を行うことになりました(2021年1月20日発表)。この取組みについて、コメントいただけますか?

\九州大学の技術シーズが閲覧できる/

ー 西日本FH BigAdvance ー

西日本FH Big Advanceを通じた大学と民間企業のマッチング

髙橋:

九州大学と西日本シティ銀行の緊密な関係は、2014年3月に締結した組織対応型連携協定に端を発します。

九州大学が有する研究成果や技術シーズ等の知的財産と、西日本シティ銀行が持つ幅広いネットワーク及び金融、経済に関するノウハウの融合により、学術の振興と地域の発展に寄与することを目的として締結されたものです。

この協定締結により、大学技術シーズと民間企業ニーズのマッチングを通じた地域企業の事業力強化と大学の学術研究活性化、また、研究成果の事業化及び大学発ベンチャーへの支援等において、一定の成果につながっています。

今回、「西日本FH Big Advance」というオンライン上のプラットフォームを活用させていただくことによって、「地元企業のニーズを知り、九州大学との産学連携を幅広く知ってもらう」という九州大学の課題解決につながると期待しています。

まずは、技術(大学技術含む)をベースとしたオープンイノベーション文化を地場企業の皆様と少しずつでも築き上げていければ、本学を含めた地域のオープンイノベーションを促進できると確信しています!

\遠方の企業とマッチングできる/

ー 西日本FH BigAdvance ー

オープンイノベーションの他に、ここ数年で注目が集まっていることは?

編集部:

オープンイノベーションは盛り上がりを見せている重要な手段ということがよく分かりました。

「大学の技術を世に出す」という観点で、他に注目すべきことはありますか?

髙橋:

九州大学の現場目線ですと、大学発ベンチャーに非常に注目が集まっていると感じます。ここでの大学発ベンチャーの定義は、「大学教員が自身の研究成果で起業したもの」を指します。

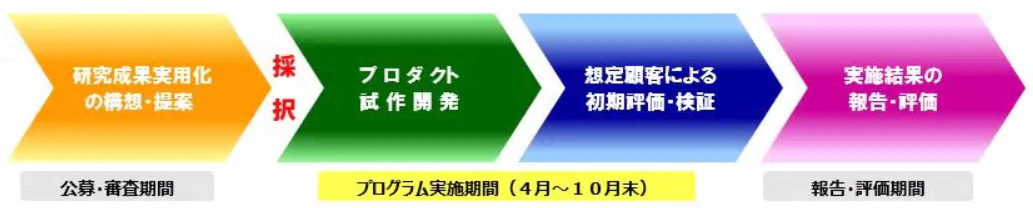

九州大学では、研究を通じて取得した特許をもとにベンチャー企業設立を目指す教員を対象に、200万円で「試作品開発⇒想定顧客評価」というPoC(Proof of Concept:概念実証)を7か月で実施していただく「大学発ベンチャー事業シーズ育成支援プログラム(通称:九大ギャップファンド)」という取り組みをおこなっています。

このプログラムの最大の特徴は、“起業する前に”新しい製品・サービスがビジネスとして実現可能かどうか=「死の谷」を超えられるかどうかを早期に検証してもらうところにあります。本プログラムは2017年度より毎年実施しており、これまでに37件が採択されています(2021年2月現在)。

編集部:

これまでハードルが高かった大学の研究成果、触れやすい環境が整いつつありますね。また、オープンイノベーションだけではなく、大学発ベンチャーの動きからも目が離せません。大学と民間企業の協働がますます進むよう、西日本シティ銀行も橋渡し役を果たせられたら幸いです。

本日はどうもありがとうございました!

髙橋:

今回、「西日本FH Big Advance」を通じて、九大の研究成果が多くの目に触れると幸いです。もちろん、マッチングできるのが一番ですので、西日本シティ銀行のサポートにも期待しています!本日はありがとうございました!

取材後記 – オープンイノベーションは未来を拓く

「大学とのオープンイノベーション」と聞くとハードルの高さを感じる人、オープンイノベーションは「自分にとっては縁のないこと、無関係」と感じる人は少なくないかもしれません。しかし、大学側は有用な研究成果を世の中に送り出したいと考えています。九州大学の相談窓口も広く皆さまの相談を受け付けています。

とはいえ、大学に直接問い合わせするのは気が引けるかもしれません。そんなときは、西日本シティ銀行までお問い合わせください。皆さまと大学の間に立って、スムーズなやり取りをサポートします。また「西日本FH Big Advance」にご登録いただくと大学の技術シーズを閲覧できるので、自社のビジネスへの活用可能性をあらかじめ検討することも可能です。

オープンイノベーションは、民間企業の皆さまにとっては既存事業の強化や第二の創業のアイデアの種としても活用できる可能性があり、大学にとっては事業化判断の迅速化の助けとなります。どちらの立場においても有用な手段であるオープンイノベーションの世界をのぞいてみてはいかがでしょうか?

\オープンイノベーションの世界をのぞく/

ー 西日本FH BigAdvance ー

【西日本FH BigAdvanceの機能一覧】

(1) ビジネスマッチング

(2) オープンイノベーション(大手企業との協業案件への応募)

(3) 従業員向け割引クーポンの掲載・利用

(4) ホームページ作成

(5) 人材募集ページ作成

(6) オンライン士業相談(弁護士、税理士、会計士、弁理士等)

(7) 経営支援情報サービス(補助金・助成金・セミナー情報の閲覧・取得)

(8) 西日本シティ銀行担当者とのチャット

(9) ビジネスチャット

(10)安否確認システム

西日本シティ銀行は皆さまのデジタル化を支援しています

- イノベーション

Writer

西日本シティ銀行

renew編集部は西日本シティ銀行・デジタル戦略部内の編集チームです。福岡・九州のビジネスに寄与できるようさまざまな情報を発信していきます。

このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯

経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを

福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」

これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC

多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん

医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん

20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介

近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介

令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。