暗号通貨とは?気になる仕組みなどの基礎知識から始めたくなる魅力まで教えます

近年、暗号通貨が話題となる機会が増えさまざまな情報が出回るようになりました。暗号通貨は通貨として決済や送金に使ったり、投資目的で活用したりといろいろな利用方法があります。この記事では暗号通貨が気になる人へ向けて、基礎知識となる仕組みや特徴、魅力などについて解説していきます。

あわせて読みたい

・ブロックチェーンとは?初心者にもわかりやすく仕組みや特徴について解説

・暗号通貨の税金について知りたい人必見!納税のタイミングや確定申告の方法まで

・暗号通貨と仮想通貨の違いを知りたい!利用用途や注意点をわかりやすく解説

暗号通貨の定義や仕組みを知りたい!

暗号通貨とはどういうものなのか、日本での位置付けや他の通貨との違いについて理解しましょう。仕組みに関しては、専門的な領域や複雑なところについても分かりやすく解説します。

暗号通貨(仮想通貨)の定義

出典:コインペディア

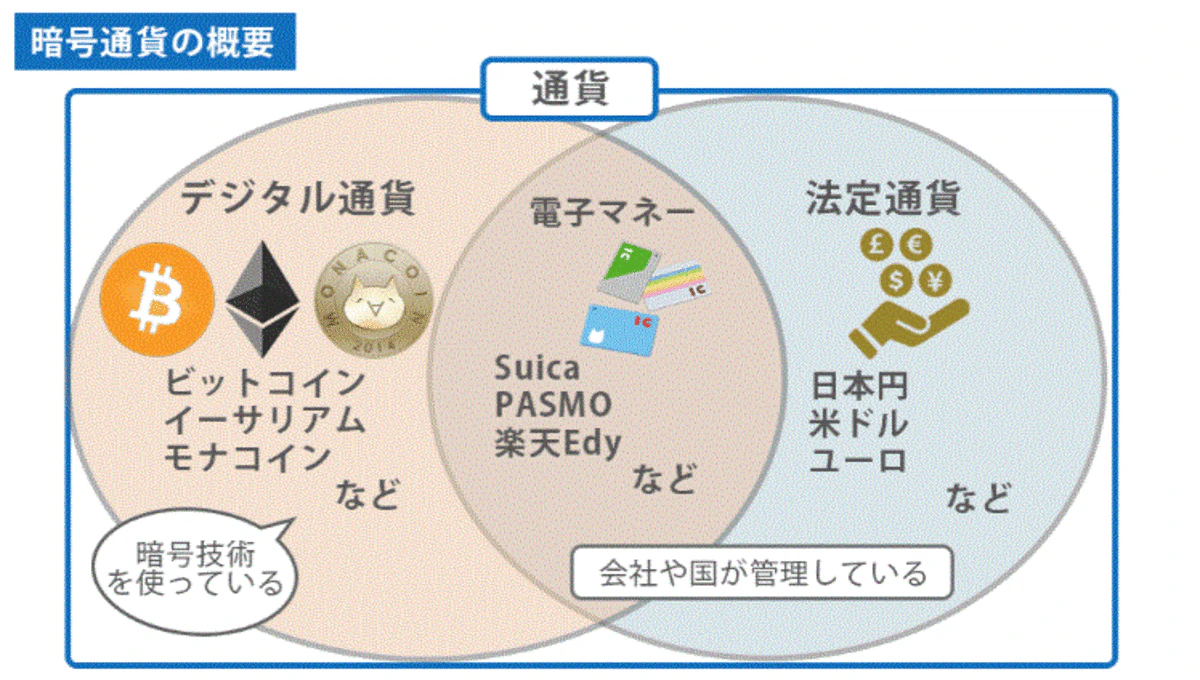

暗号通貨は電子データでやりとりする

暗号通貨は通貨の1つで、暗号技術を用いたデジタル通貨です。日本円や米ドルなどのような法定通貨ではないことを押さえておきましょう。基本的に電子マネーは、法定通貨に準じた通貨として利用されています。また、「仮想通貨」は暗号通貨と同じ定義であり、言い方の違いはあるものの通貨としての意味は同じです。

法定通貨と暗号通貨の大きな違いは、管理方法にあります。日本円であれば日本銀行が管理主体であるように、法定通貨は基本的に国家や中央銀行が管理しています。 一方で暗号通貨は、法定通貨のような特定の管理主体が存在せず、インターネット上の仕組みで管理しているのです。また、暗号通貨はデジタル通貨なので、電子データでの取引になります。

暗号通貨の日本での法律の定め

暗号通貨は世界共通の通貨ですが、日本では「資金決済に関する法律(賃金決済法)」によって定義されています。

「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。 (1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる (2)電子的に記録され、移転できる (3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない |

引用元: 日本銀行

日本国内での税金の取り扱い

日本国内で暗号通貨は1つの通貨として扱われるため、暗号通貨の取引によって売買損益が生じた場合は雑所得に分類されます。年間の利益が20万円を超える場合(被扶養者は33万円を超える場合)は確定申告が必要です。投資目的で暗号通貨を始める場合には、税金が関わることも理解しておきましょう。

暗号通貨の仕組み

暗号通貨に用いられる暗号技術

暗号通貨は特定の管理主体がなく電子データで取引されるため、信頼性や安全性をどこに担保するのかが課題です。この課題を解決するために暗号通貨では、ブロックチェーンが用いられています。ブロックチェーンは、複数の技術を組み合わせて暗号通貨の信頼性や安全性を保つための仕組みです。ブロックチェーンの重要な技術の1つに「公開鍵暗号方式」というものがあります。

公開鍵暗号方式の仕組み

公開鍵暗号方式とは、公開鍵で鍵をかけた場合はペアになる秘密鍵でしか鍵を開けられないという仕組みです。インターネット通信や電子署名などでは、すでに幅広く利用されている技術です。

暗号通貨を送金する側に公開鍵を教えて送金してもらい、受け取る側だけが知っている秘密鍵で送金された暗号通貨の所有者であることを証明します。受け取る側が秘密鍵で証明することで、正式に暗号通貨の取引が完了するのです。やりとりで生まれるデータは暗号化され、記録されていきます。 たとえば公開鍵は「銀行の口座番号」で、秘密鍵は「口座のパスワード」とイメージするとわかりやすいでしょう。

ビットコインでは公開鍵をビットコインアドレスとして、27〜34桁の英数字に変換します。これを送金先として指定し、ビットコインアドレスを自分の所有物だと証明するためのパスワードとして秘密鍵を使います。

暗号通貨の取引方法

暗号通貨の取引方法は、日本円などの法定通貨の取引方法とは異なります。日本円の場合はインターネット上での取引も可能ですが、銀行口座を通したり電子マネーに変換したりなどの行動が必要です。一方暗号通貨は銀行ではなく取引所を利用することで、個人間での取引ができます。

暗号通貨の取引が可能な取引所では、銀行を通すよりも手数料が安い傾向があるのがメリットです。また、取引所によっては無料の場合もあります。暗号通貨を扱う取引所にはさまざまなものが存在するため、気になる暗号通貨を扱う取引所についても調べてみてください。

暗号通貨を入手する方法

日本円の場合は給料として銀行口座に振込まれたり、現金として直接受け取ったりなどさまざまな入手方法があります。では、暗号通貨を手に入れるにはどうすればいいのでしょうか。 ここでは暗号通貨を入手する2つの方法を紹介します。

- 1つ目は、取引所や販売所で法定通貨と交換する方法です。交換したい暗号通貨を、その時点での相場で日本円に換算して購入します。

- 2つ目は、マイニング報酬として手に入れる方法です。マイニングとは、データを暗号化してブロックを生成する作業を指します。

Amazonの電子書籍が読み放題!Kindle Unlimitedの詳細はこちら

暗号通貨の特徴とは

暗号通貨の特徴について理解が深まると、より効果的に活用できるでしょう。暗号通貨の特徴について解説します。

暗号通貨は管理主体が存在しない

暗号通貨はインターネット上で、電子データとして管理しています。そのため、通貨を管理する主体は存在しません。 交換業者には、「取引所」と「販売所」があります。取引所は、個人間(暗号通貨を取引したい顧客同士)での取引を行う業者です。そして販売所は、購入したい個人を相手に暗号通貨を販売する業者を指します。暗号通貨の交換業者はあくまでも購入・売却などの取引を行う業者であり、通貨を管理している訳ではないのです。

暗号通貨の取引には、法定通貨でやり取りを行う「現物取引」と、証拠金を担保に大きな金額でやり取りを行う「レバレッジ取引」の2つの方法があることも覚えておきましょう。

暗号通貨の発行量には上限がある

法定通貨は管理する国家や中央銀行が、経済状況を踏まえて調整しながら発行します。 一方暗号通貨には特定の管理主体が存在しないので、法定通貨のように調整しながらの発行はできません。そのため暗号通貨では、発行量に上限を設けて通貨としての価値が維持される仕組みを作っているのです。

単位当たりの価値は通貨量が増えると下がり、減ると上がります。このように、需要と供給の比率によって通貨の価値は変動するため、発行量に上限を設ける必要があるのです。発行量に上限を設ければ供給量が決まり、需要量によって通貨の価値が変動します。

暗号通貨はさまざまな通貨と交換できる

暗号通貨自体に通貨としての単位があり、ある時点での価値と同等な単位で他の通貨と交換できます。日本国内で使える電子マネーは他の通貨と交換ができず、日本円として他の通貨と交換しなければなりません。

暗号通貨はそれ自体で日本円にも米ドルにも、ユーロにも交換可能です。暗号通貨の価値は常に変動しており、交換する時期によっても変動します。そのため、暗号通貨の価値と交換したい通貨の価値との相場によって、交換できる通貨量は変わるのです。また、法定通貨よりは安いものの、暗号通貨を取引所で交換する際には手数料が発生することも覚えておきましょう。

暗号通貨に種類はある?

暗号通貨にはさまざまな種類の通貨があります。暗号通貨というと、「ビットコイン」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし、その他にもさまざまな暗号通貨があります。ここではとくに代表的な暗号通貨をまとめました。

ビットコイン

2008年(平成20年)にサトシ・ナカモトと名乗る人物、またはグループによって発明されました。通貨単位はBTCで、発行上限は2100万BTCです。世界で初めての暗号通貨として知られています。

イーサリアム

誕生年は2015年(平成27年)、考案者はイーサリアム財団です。通貨単位はETHで、発行上限はありません。スマートコントラクトを採用しており、決済の時間短縮を図っています。

リップル

誕生年は2013年(平成25年)、考案者はRipple Inc.です。通貨単位はXRPで、発行上限は1000億XRPとなります。送金を重視し決済のグローバル化を目指す暗号通貨で、発行上限が高いです。

ライトコイン

誕生年は2011年(平成23年)、考案者はLitecoin Foundationです。通貨単位はLTCで、発行上限は8400万LTCとなります。 承認時間が短く、手数料が安いです。少額な決済向きの暗号通貨になります。

ビットコインキャッシュ

誕生年は2017年(平成29年)です。通貨単位はBCHで、発行上限は2100万BCHとなります。ビットコインのスケーラビリティ問題の解決を図り、分岐して誕生しました。

暗号通貨の使い方

暗号通貨は法定通貨と同じように、決済や投資などのさまざまな用途があります。ここでは、代表的な2つの使い方を紹介します。

暗号通貨で投資・投機する

暗号通貨の用途として最もイメージされやすいのが、投資・投機としての使い方です。暗号通貨は管理主体が存在せず、発行量に上限が設けられているため需要によって価値が変動します。需要が増えると価値が上がり、減ると下がります。

この価値の上がり下がりの機会に、短期的に資金を投じるのが投機です。暗号通貨の価値が下がっている時に購入し、上がっているタイミングで売却すれば差額分が利益になります。また、 長期的に価値が上がりそうな暗号通貨を所有し、資産として増やすことに期待して資金を投じるのが投資です。価値が上がったタイミングで売却すれば、購入時との差額分を利益として得られます。

このように、投資も投機も価値の上がり下がりに期待して資金を投じるのが特徴です。暗号通貨は価値の変動が激しい傾向があるため、1日でも大きい利益が期待できます。一方で、損失も大きくなるリスクがある点には注意が必要です。

暗号通貨で送金・決済する

暗号通貨は法定通貨と同じように、決済も可能です。通貨での支払いに対応しているウェブサイトや店舗なら、暗号通貨で商品やサービスを購入できます。暗号通貨の単位は世界共通なため、海外での買い物や送金も手軽に行えます。

とくに、海外への送金が簡単な点は大きなメリットです。たとえば日本からアメリカに送金するには、日本円を米ドルに両替してから送金しなければなりません。法定通貨なら両替の手間や手数料が高いデメリットがあります。しかし、暗号通貨なら両替が不要なことに加え手数料も抑えられるのです。

Amazonの電子書籍が読み放題!Kindle Unlimitedの詳細はこちら

暗号通貨の5つの魅力

暗号通貨の仕組みや特徴、種類について詳しく解説しました。暗号通貨には、仕組みならではの魅力があります。魅力を知って、興味があるところをより具体的にしてみましょう。

暗号通貨の単位は世界共通

両替が不要であり、1つの通貨として世界共通で取引できるのが暗号通貨の魅力です。暗号通貨を取り扱っている店舗やサービスなら国を問わず利用できるため、海外旅行や買い物での支払いもスムーズに行えます。暗号通貨の単位に慣れてしまえば、為替による価格の違いを気にする必要もありません。

暗号通貨は手数料が安い

暗号通貨は両替が不要かつ個人間での取引が可能であるため、手数料が安くなります。場合によっては手数料が無料となる点も大きな魅力です。

暗号通貨は個人間でやりとりできる

暗号通貨は特定の管理主体が存在しないため、個人間で取引できます。法定通貨は銀行などの金融機関を通して取引しますが、暗号通貨であれば取引したい相手と直接通貨の送金などが可能です。

暗号通貨を投資目的で持つ

暗号通貨を用いた投資が近年注目を浴びています。インターネットの普及とグローバル化の発展のなかで誕生した暗号通貨は、次世代の決済システムとして期待されています。早い段階から所有すれば、大きな利益を得られる可能性もあるでしょう。 投資としてのリスクは当然ありますが、値上がりへの期待が高い投資であるのも暗号通貨の魅力です。

暗号通貨は資産になる

暗号通貨も、金融商品や固定資産と同じ資産の1つです。暗号通貨は「暗号資産」と呼ばれることもあります。資産として持つ場合は「長期的にみて価値が変動しにくい」「換金性がある」など、人によって選択肢が異なるでしょう。暗号通貨は為替の影響を受けない傾向があるため、法定通貨の危機時には価値が上がる可能性もあります。法定通貨と逆の値動きをする傾向がある暗号通貨は、資産のリスク分散をしたい人にとっても大きな魅力ではないでしょうか。

Amazonの電子書籍が読み放題!Kindle Unlimitedの詳細はこちら

まとめ

暗号通貨に興味を持った人に向けて、仕組みや具体的な使い方などを紹介しました。IT技術やグローバル化が進むなかで、暗号通貨は今後ますます注目される通貨となるでしょう。この機会に、暗号通貨の仕組みや特徴、使い方などを知って始めてみてはいかかでしょうか。

あわせて読みたい

・ブロックチェーンとは?初心者にもわかりやすく仕組みや特徴について解説

・暗号通貨の税金について知りたい人必見!納税のタイミングや確定申告の方法まで

・暗号通貨と仮想通貨の違いを知りたい!利用用途や注意点をわかりやすく解説

- 暗号通貨

Writer

FP技能士2級、AFP(日本FP協会)

ライフとキャリアを総合した視点で、人生設計をマンツーマンでサポート。日々の家計管理から、数十年先に向けた資産設計まで実行支援しています。

このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯

経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを

福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」

これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC

多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん

医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん

20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介

近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介

令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。