近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。

こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。

この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。

そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

※記事内容は、令和7年11月7日時点の情報です。最新の情報は、必ず公式HPをご確認ください。

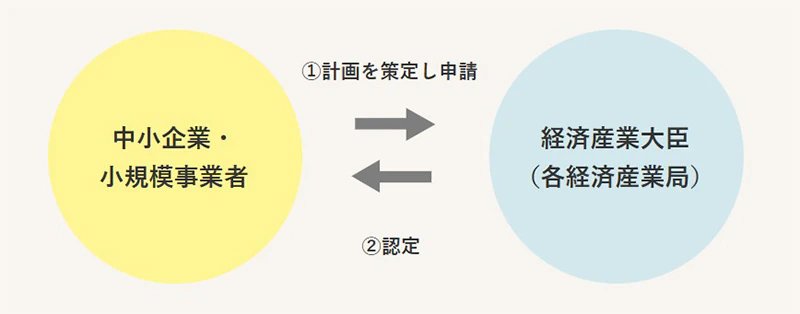

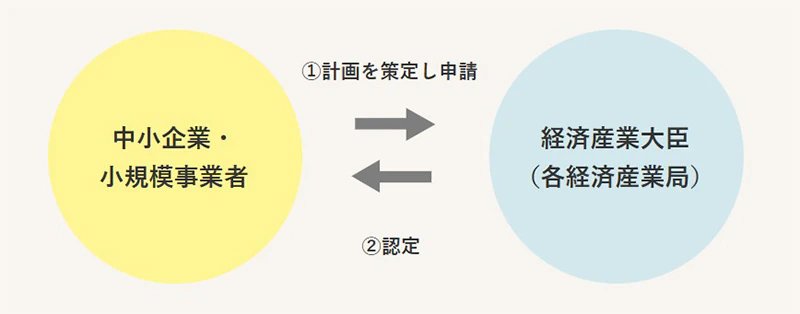

事業継続力強化計画認定制度の概要

出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 「事業継続力強化計画」の認定制度とは?

「事業継続力強化計画認定制度」は、中小企業等が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。

認定を受けた事業者は、補助金の加点や税制措置、金融支援などの措置を受けることができます。

参照:中小企業庁 事業継続力強化計画

事業継続力強化計画とは

「事業継続力強化計画」とは、中小企業等が自然災害や感染症などの緊急事態に備えて、事業資産の損害を最小限に抑え、早期に事業を再開するために策定する「防災・減災の事前対策計画」を指します。

出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 「事業継続力強化計画」の認定制度とは?

「事業継続力強化計画」には、自社のみで作成する「単独型」と、複数事業者が連携して作成する「連携型」の2種類があります。

各型の特徴は、単独型は自社のハザード認識・初動手順・設備や情報の保全などを簡潔にまとめる点、一方、連携型はサプライチェーンや地域内の協力によって対策効果を高める点です。

目標や自然災害等が発生した場合の対応手順、事業継続力強化に資する対策および取り組みなどのほか、事業継続力強化を実施するために必要な資金の額や調達方法などを記載します。

なお、計画の実施期間は3年を超えないものとしています。既に認定を受けた計画の実施期間満了後については変更申請をすることはできず、新たに計画を策定し、認定を受けることが必要です。

参照:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 ここは気をつけよう! ~単独型「事業継続力強化計画」策定にあたって

参照:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 ここは気をつけよう! ~「連携事業継続力強化計画」策定にあたって~

認定のメリット

ここでは、事業者が事業継続力強化計画の認定を受けるメリットについて解説します。メリットは大きく6つ挙げられます。

1. 補助金の加点適用

認定を受けた事業者は、ものづくり補助金等の一部補助金において審査の際に加点措置の対象となります。

令和7年11月4日時点において、認定によって加点対象となる主な補助金は、次のとおりです。対象となる補助金や申請類型は限られていますので、注意しましょう。

● ものづくり補助金

● 中小企業省力化投資補助金(一般型)

● 小規模事業者 持続化補助金 (一般型 通常枠、創業型)

● 事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI 推進枠)

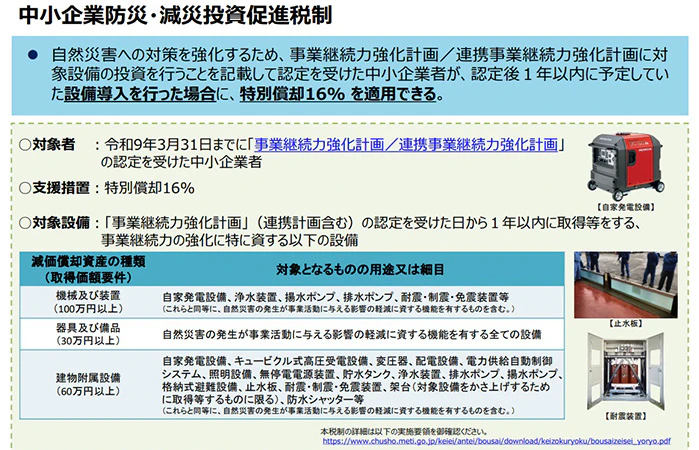

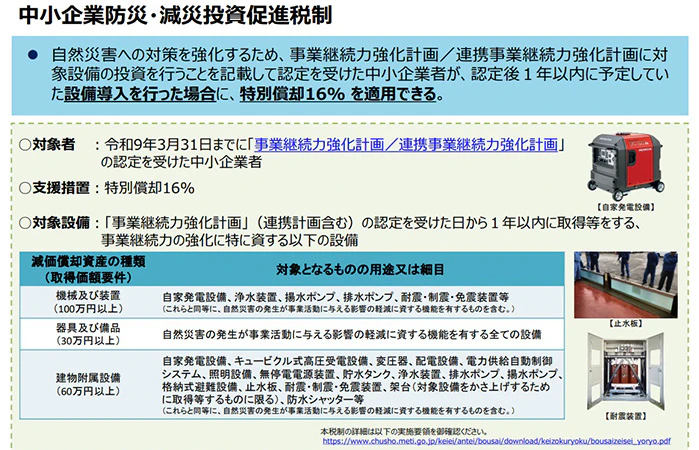

2. 税制措置の優遇

出典:中小企業防災・減災投資促進税制の概要資料

認定を受けた事業継続強化計画に基づいて取得した一定の設備等については、「中小企業防災・減災投資促進税制」を活用することで、取得価額の16%を特別償却として計上できます。

この特別償却の適用期間は令和9年3月31日までで、期間内に対象設備を取得・製作・建設し、実際に事業で使用することが必要です。

3. 融資・信用保証枠の拡大

事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、設備投資に必要な資金について、日本政策金融公庫の「BCP資金(低利融資)」を利用できます。

ただし、融資を受ける際には、日本政策金融公庫による別途審査が必要ですのでご注意ください。

また、中小企業信用保険法の特例により、事業継続力強化計画を実行する際に民間金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会による通常枠とは別枠での保証や保証枠の拡大といった支援を受けることも可能です。

4. 損害保険料等の割引

事業継続力強化計画の認定を受けた事業者のリスク実態に応じて、損害保険会社等では、保険料等の割引を行っています。

ただし、割引率や対象商品、適用条件は保険会社ごとに異なるので、注意が必要です。

5. 認定ロゴマークの活用

事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、「事業継続力強化計画認定」のロゴマークを使用できます。

このロゴマークをホームページや名刺などに掲載することで、災害などへの事前対策を講じていることを取引先や顧客にアピールでき、社会的信用力やブランドイメージの向上を期待できます。

また、社内での掲示や活用を通じて、従業員の防災意識や事業継続への参画意識を高める効果も見込めます。

6. 認定企業の公表

事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、中小企業庁のホームページで地域別・年度別に公表されます。

これにより、防災・減災への積極的な取り組みを社外に示すことができ、企業イメージや信頼性の向上にもつながります。

▶ 中小企業庁 「事業継続力強化計画」認定事業者一覧

参照:中小企業庁 事業継続力強化計画認定制度の概要

制度活用の流れ

事業継続力強化計画認定制度を活用する際の主な流れは、次のとおりです。

1. 制度の利用を検討/事前確認・準備

2. 計画の策定

3. 計画の申請・認定

4. 計画の開始、取組の実行

事業継続力強化計画の審査の標準処理期間は、45日です。ただし、申請した計画の内容に不備がある場合は、この目安を超えることがあります。

なお、申請には「GビズIDアカウント(GビズIDプライムもしくはGビズIDメンバー)」が必要です。

アカウント取得には原則2週間程度かかりますので、計画的に準備を進めましょう。

参照:中小企業庁 事業継続力強化計画認定制度の概要

参考)事業継続力強化計画の策定・申請支援事業について

政府は、事業継続力強化計画の策定・申請について、専門家派遣によるハンズオン支援と、電話・メール・オンラインでの相談窓口を提供しています。

ここでは、各支援事業について紹介します。

ハンズオン支援

ハンズオン支援の概要は、次のとおりです。

区分 | 内容 |

支援内容 | ・専門家を派遣して、各企業の状況に応じた計画書の作成支援をサポート

・1回1~2時間×1~4回程度の打ち合わせで申請書を完成させる |

支援対象 | ・事業継続力強化計画の認定を受ける中小企業等

・申込み内容にもとづいて、支援対象となっているか等の審査あり |

費用 | 無料 |

申込み方法 | ・専用申し込みフォームから必要事項を入力

・応募状況により開始まで約1か月要する場合あり |

相談窓口

相談窓口の概要は、次のとおりです。

区分 | 内容 |

支援内容 | 事業継続力強化計画策定に関する疑問に専門家が回答 |

支援対象 | 事業継続力強化計画の認定を受ける中小企業等 |

費用 | 無料 |

支援方法 | ・電話/メール/オンライン面談のいずれかを選択

・申込み後、原則3営業日以内に相談窓口より連絡 |

申込み方法 | ・相談窓口申請フォームに必要事項を入力し、送信 |

参照:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 事業継続力強化計画」策定・申請支援事業を ご活用ください!

まとめ

この記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説しました。

事業継続力強化計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や金融支援など、さまざまな優遇措置を受けることができます。

自社の災害・感染症リスクへの備えを強化しつつ、経営基盤を安定させるためにも、ぜひ、本制度の活用をご検討ください。

※renewのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

株式会社Stayway 代表取締役CEO 公認会計士

東京大学経済学部卒業 / 公認会計士及び経営革新等支援機関デロイト トウシュ トーマツ出身。東京及びシアトルにおいて、IPO支援に従事したのち、香港本社のPEファンド・経営コンサルティングファームに勤務。「中小企業や地域のポテンシャルを開放」するため、2017年株式会社Staywayを創業。

※本記事の監修者です。

このライターの記事を読む >