「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金の引き上げとあわせて、生産性向上のための設備投資や業務改善にかかる経費の一部を助成する制度です。

この記事では、業務改善助成金の概要から申請の流れ、さらに他の助成金との併用可否について解説します。

なお、令和7年9月5日に要件の一部が拡充されたため、変更内容もあわせて解説します。

※記事内容は、令和7年9月10日時点の情報です。最新の情報は、必ず公式HPをご確認ください。

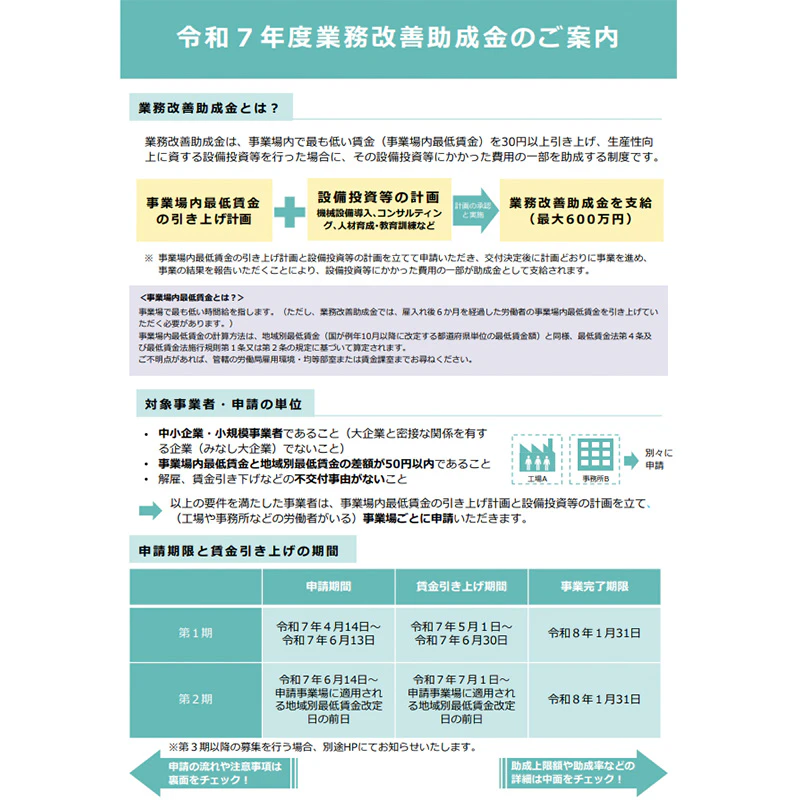

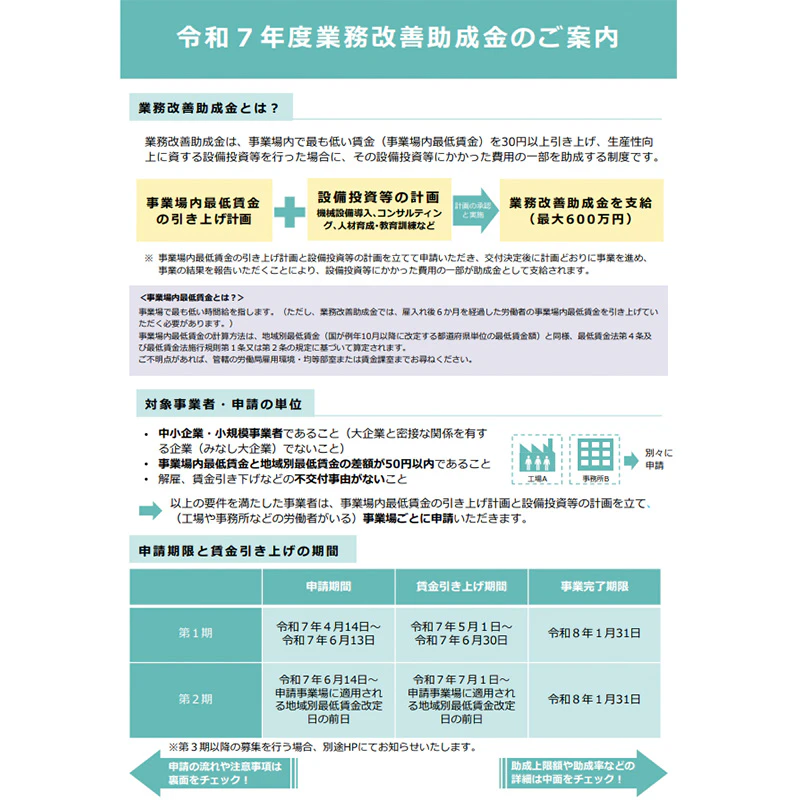

業務改善助成金の概要

出典:厚生労働省 令和7年度業務改善助成金のご案内

掲載ページ:厚生労働省 業務改善助成金

ここでは、業務改善助成金の概要を解説します。

助成対象事業者

助成対象となる事業者は、次の要件を満たす必要があります。

- 事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所

- 中小企業・小規模事業者であること

- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

従来は「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること」とされていましたが、令和7年9月5日の拡充で要件が変更されました。

令和7年9月4日まで | 令和7年9月5日以降 |

|---|

- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

- 中小企業・小規模事業者であること

- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

| - 事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所

- 中小企業・小規模事業者であること

- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

|

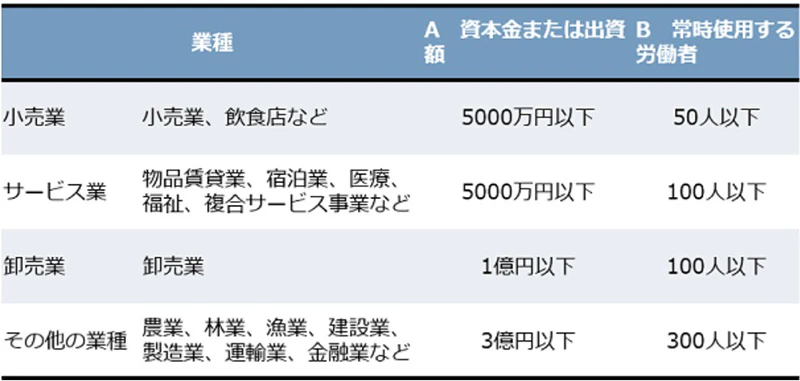

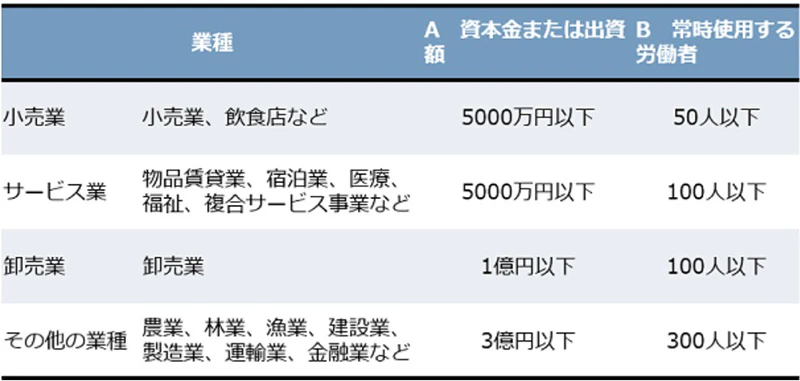

中小企業・小規模事業者とは、下表の「A」「B」いずれかを満たす事業者を指します

出典:厚生労働省 業務改善助成金

申請単位は、工場や事務所など事業場ごととなります。

さらに、以下に該当する場合は、労働保険への加入または保険料の納付が必須です。

● 労働者を1名以上雇用している場合

● 労働保険料の納付が滞っている場合

該当する場合は、事業場の所在地を管轄する労働局の労働保険主務課室(労働保険適用・事務組合課、労働保険徴収課(室))に連絡のうえ、加入または納入手続きを行ってください。

特例を受けられるケース(特例事業者)

業務改善助成金では、次の要件を満たす場合、特例事業者として助成対象経費・助成率・助成上限額の拡充を受けることができます。

①賃金要件 | 申請する事業場の事業場内最低賃金が1,000円未満である事業者 |

②物価高騰等要件 | 原材料費の高騰など外的要因で、申請前3か月のうち任意の1か月の利益率が前年同月より3%ポイント以上低下している事業者 ※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。 |

具体的な拡充内容については、助成対象経費・助成率・助成上限額の各項で解説します。

助成対象経費

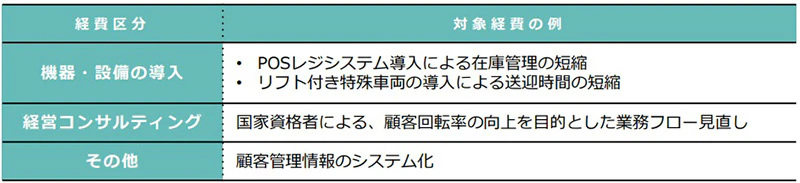

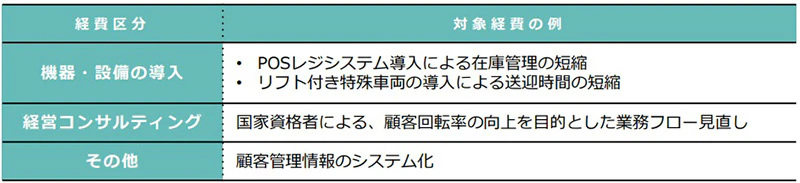

助成対象経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」にかかる費用です。

業種によってさまざまな設備投資などが考えられますが、主な対象経費の例として、「機器・設備の導入」「経営コンサルティング」にかかる費用などが挙げられます。

出典:厚生労働省 令和7年度業務改善助成金のご案内

掲載ページ:厚生労働省 業務改善助成金

機器・設備の導入にあたり、リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払いの場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。

この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含めて3年分が助成対象となります。

経営コンサルティングにかかる費用とは、外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く。)を指します。

また、金融機関が行う経営相談に準じて、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費についても助成対象となります。

なお、通常、パソコンやタブレット端末、スマートフォンおよびその周辺機器など汎用性の高いものは助成対象外です。

ただし、POSシステム、会計給与システム等、特定業務専用のシステムを稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象となる場合があります。

特例事業者の場合は、②物価高騰等要件に該当すれば汎用性の高いものも助成対象となります。

<特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合に助成対象となるもの>

● パソコン・スマートフォン・タブレット等の端末や周辺機器の新規導入

● 定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車

● 貨物自動車

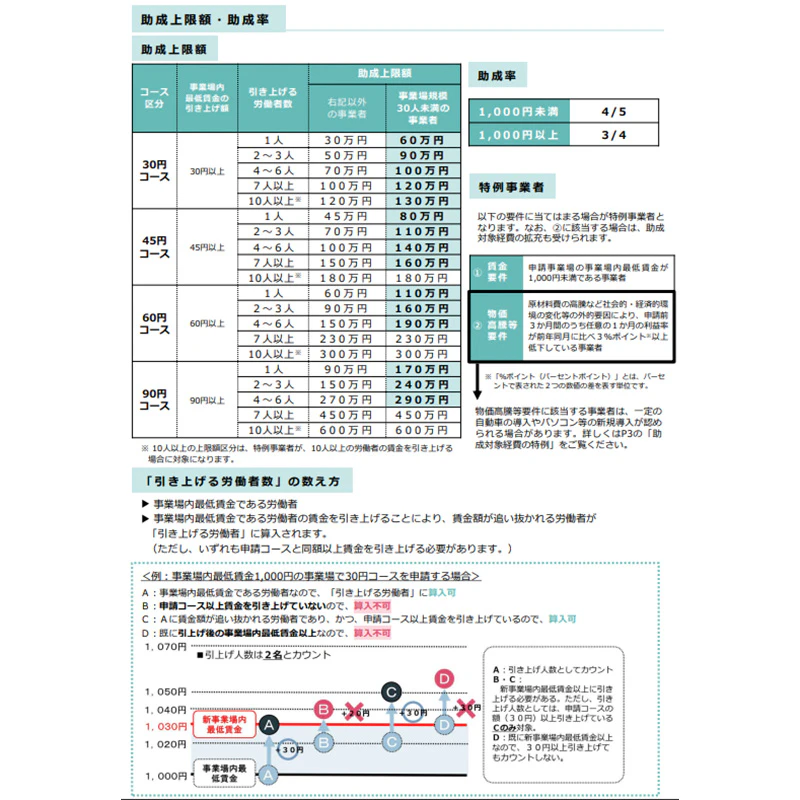

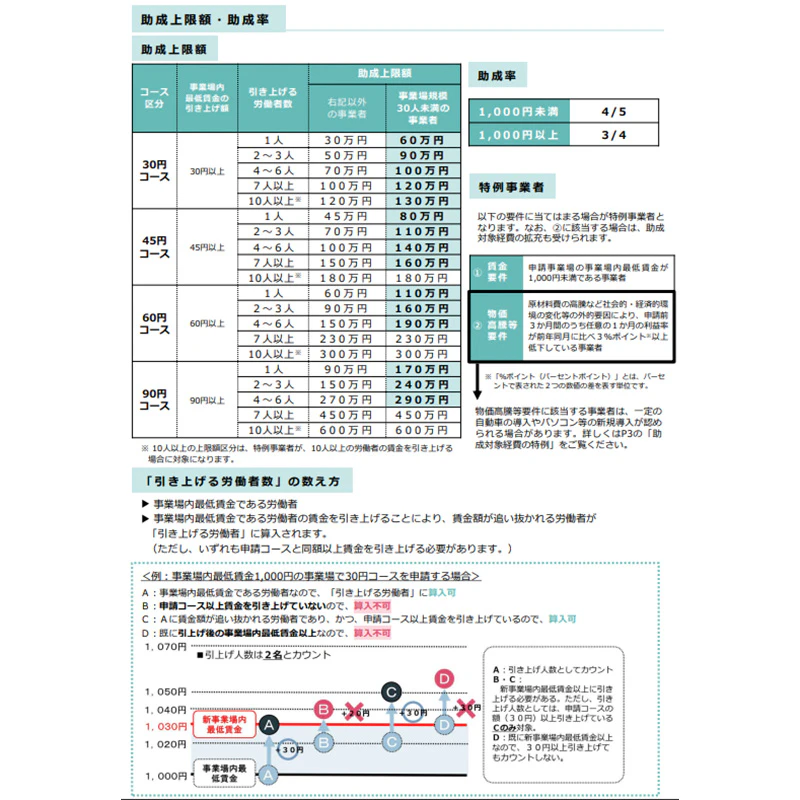

助成率・助成上限額

助成率は、申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。

事業場内最低賃金 | 助成率 |

|---|

1,000円未満 | 4/5 |

1,000円以上 | 3/4 |

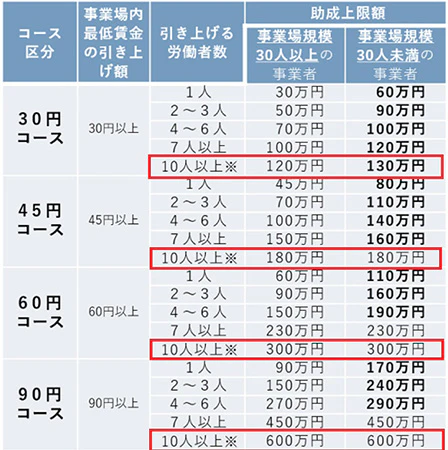

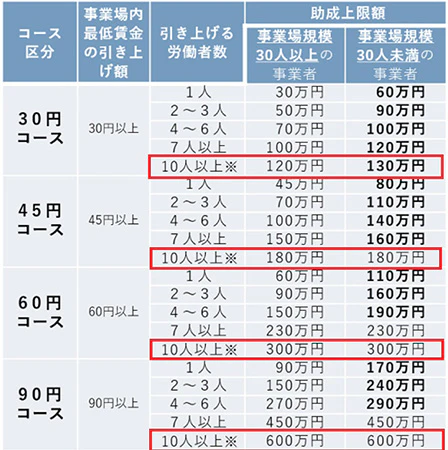

助成上限額は下図のとおり、最低賃金の引き上げ額と最低賃金を引き上げる労働者の人数によって変わります。

出典:厚生労働省 業務改善助成金

※赤枠は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象となります。

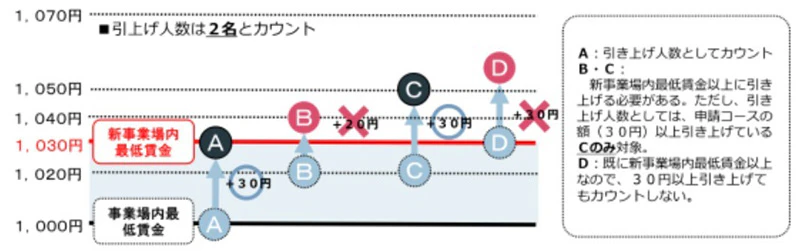

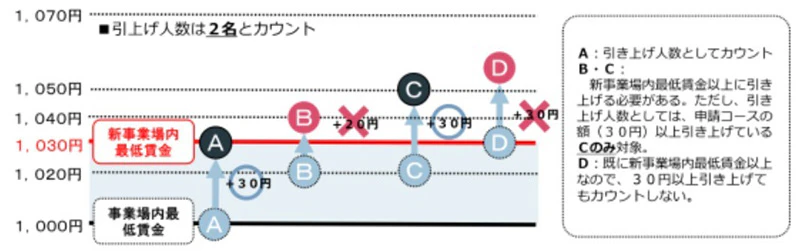

「引き上げる労働者数」とは、事業場内で最も低い賃金水準にある人や、その賃金改定によって相対的に影響を受ける人を含めた人数を指します。

対象となるのは、以下の2パターンです。

- 事業場内で最低賃金の人

その事業場で最も低い時給で働いている従業員

(例:時給1,000円で働いている人) - 賃金引き上げにより"追い抜かれる"人

最低賃金の引き上げによって、相対的に賃金が低くなる従業員

(例:時給1,000円の人を1,030円に引き上げた場合、もともと1,020円だった人が「追い抜かれる」形になる。この1,020円の人も対象に含めることが可能)

出典:厚生労働省 業務改善助成金

最低賃金の対象者以外でも、申請するコースで定められた金額以上に賃金を引き上げた場合は、対象人数として加算できる場合があります。

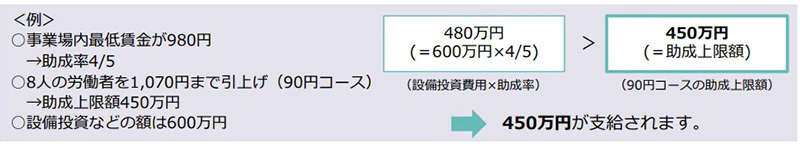

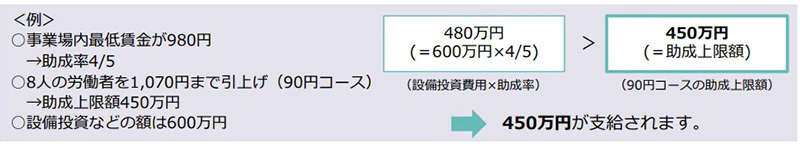

助成金額の計算方法

助成金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と

助成上限額とを比較した、いずれか安い方の金額となります。

出典:厚生労働省 令和7年度業務改善助成金のご案内

掲載ページ:厚生労働省 業務改善助成金

例えば、事業場内最低賃金が980円の場合、助成率は4/5です。設備投資などの額が600万円だった場合、600万円に4/5を乗じた結果「480万円」となります。

一方、8人の労働者の賃金を980円から1,070円まで引き上げた場合、90円コース/7人以上の助成上限額「450万円」となります。

これらの助成額の低い方、つまり「450万円」がこの場合の助成金額となります。

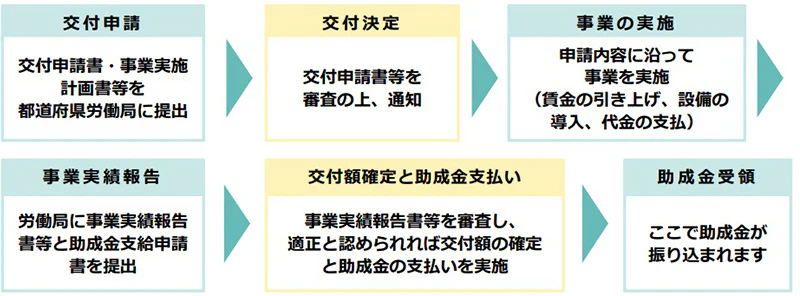

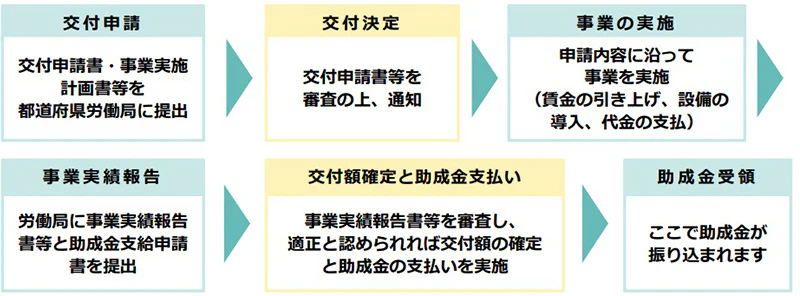

申請の流れ

出典:厚生労働省 令和7年度業務改善助成金のご案内

掲載ページ:厚生労働省 業務改善助成金

申請の流れは、次のとおりです。

- 交付申請

- 交付決定

- 事業の実施

- 事業実績報告

- 交付額確定と助成金支払い

- 助成金受領

賃金引上げ計画の提出についての変更

従来は、申請前に賃金引上げ計画を作成・提出し、申請後に賃金を引き上げる必要がありました。

しかし、令和7年9月5日からは特例として、賃金引上げ計画の事前提出が不要となりました。ただし、令和7年度の最低賃金改定日の前日までに賃金を引き上げている必要があります。

申請にあたっての注意点

令和7年度は例年より申請が多く、審査に時間がかかる見込みです。そのため、スケジュールに余裕をもって準備を進めましょう。

他の助成金等との併用について

業務改善助成金は、他の助成金と併用できる場合があります。ただし、同じ設備投資など同一の経費については対象外となり、別の経費である場合のみ併用が可能です。

また、制度の目的や内容が他の助成金と重複する場合には「併給調整」の対象となり、複数受給はできず、いずれか一方を選択することになります。

さらに、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者は、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の対象労働者としてはカウントできませんのでご注意ください。

詳細な条件や個別の取扱いについては、必ず労働局 雇用環境・均等部(室)へご相談ください。

まとめ

この記事では、業務改善助成金の概要から申請の流れ、さらに他の助成金との併用可否について解説しました。

業務改善助成金は、最低賃金の引き上げに加えて業務効率や生産性の向上を支援することで、中小企業や小規模事業者の経営基盤強化を後押しする制度です。

今後、従業員の賃上げや設備投資を予定している場合は、ぜひ、本助成金の活用もあわせてご検討ください。

※renewのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

株式会社Stayway 代表取締役CEO 公認会計士

東京大学経済学部卒業 / 公認会計士及び経営革新等支援機関デロイト トウシュ トーマツ出身。東京及びシアトルにおいて、IPO支援に従事したのち、香港本社のPEファンド・経営コンサルティングファームに勤務。「中小企業や地域のポテンシャルを開放」するため、2017年株式会社Staywayを創業。

※本記事の監修者です。

このライターの記事を読む >