タピオカブーム下火でも人気を維持する「TeaWay」の経営戦略とは。

By 佐々木 恵美

|

2021年も残り1ヵ月となり、今年もその年にヒットしたトレンド商品が発表される時期。そんなトレンド商品として思い出すのが、約2年前(2019年)に大ブームとなった「タピオカドリンク」ではないだろうか。SNSでは"インスタ映え"の言葉とともにタピオカドリンクの写真がアップされ、全国各地にタピオカ店が多く誕生したのは記憶に新しい。

そんなタピオカブームは一旦落ち着き、続々とオープンしていたタピオカ店もいつしか数が減ったように思える。そんな背景の中でも人気を誇るタピオカ店がある。それが九州・中国・四国エリアに全17店舗を展開する「TeaWay」(運営:株式会社シェイクハンズ)だ。その人気を維持する戦略にはどのようなものがあるのか、お話しを伺うと創業時からのブレない軸があった。

文化としてのタピオカドリンクへ

――まずは御社の事業内容についてお聞かせください。

北﨑:私たちシェイクハンズは、2007年に福岡市で創業した飲食業の会社です。具体的にはタピオカドリンク店「TeaWay」を、福岡を中心として九州や中国、四国エリアで全17店舗を展開しています。

私たちの企業理念は「感動と驚きから、笑顔と幸せを」。たかがドリンク1杯でも、お客さまに感動と驚きを与えることで、お客さまも私たちも笑顔と幸せになれると信じています。例えば、新しいドリンクのメニューを決めるときも、「面白いかどうか」を大切にしていて、飲食業としては面白いことにチャレンジしていくことが大事なのかなと思っています。

――タピオカドリンク店を始められたきっかけは何だったのでしょう?

北﨑:私自身は大分県の中津市出身で、以前はマンション販売の仕事で全国を転勤していました。なので福岡に来て、まさか自分が飲食業をするとは思っていませんでした。ただ、マンションのようにすでに規格内容も建物自体も決められたものを売らなければならない状況ではなく、できれば自分で何かを作って、自信を持ってお勧めできるものを売りたいという気持ちはありました。

そんな中、2006年に妻と台湾で飲んだタピオカドリンクがすごくおいしく感動して、ぜひこれを日本で提供したいと思ったんです。しかも、台湾ではタピオカドリンクは流行りものではなく、それ自体が文化になっていた。朝にマイティーを飲み、出社してまた飲むような感じで。文化的なものは長く続くので、文化としてのタピオカドリンクを日本で根付かせようと考えました。そして2008年、「TeaWay」の第1号店を西鉄大橋駅内にオープンしました。

▲TeaWayの第1号店(2008年当時)

――第1店をなぜ大橋駅に出されたのでしょうか?

北﨑:出店計画のようなしっかりしたものは考えておらず、たまたま大橋に行ったら地下フロアが一つ空いていたので、西鉄さんに問い合わせて。当時は「大橋はご年配の方が多いですけど大丈夫でしょうか」と言われましたが、実際にオープンしてみたら若い人もたくさん来てくれました。福岡出身の有名アーティストも学生時代に通ってくれていたらしく、テレビ番組の「懐かしい福岡の店」みたいな企画で紹介してもらったこともあります。

――飲食は10年持てば良いと言われるような世界かと思いますが、TeaWayは14年目に入っています。その人気の秘訣となる特徴を教えてください。

北﨑:大きく3つあります。一番の特徴は、タピオカ自体を自社工場で作っていること。創業当時は台湾から仕入れていたのですが、国内生産でタピオカをつくり独自性を出したいと思い、2012年に福岡市内に製造工場を構えました。理想のタピオカができるまで1年ほど試行錯誤したのち、ようやくもっちもちの大粒タピオカが実現しました。実は台湾の仕入先でも、大粒は時間がかかり、かつ茹でるのが難しいと言われてできなかったんです。ですから本場台湾にも無いくらいうちのタピオカは大きく、それが日本のお客さまには合っていて、その後に他店さんも研究されてタピオカが大粒になってきたように思います。自社製にしたことで、保存料と防腐剤を一切使わずに作れることも魅力です。

――タピオカの大粒文化を作られたのですね。2つ目の特徴は?

北﨑:ご注文をいただいてから1杯1杯手作りすることです。台湾でいろいろ調べてみると、お茶を一から淹れてドリンクにするところと、作り置きのドリンクをタピオカに注ぐだけの2パターンがあり、やはりちゃんと丁寧に提供している方がお店として生き残っていたんです。

私たちも毎朝お店でタピオカを茹で、お茶も茶葉から淹れています。そうするとどうしてもロスが出ますし、お茶をシェイカーに入れて氷と混ぜて1杯ずつ作るので回転率も悪くなります。また作るスタッフも1人前になるためには数カ月かかり、教育面も大変です。でも、やはり作り置きや粉末では出せない、できたての豊かな風味をご堪能いただける。そこにはこだわっていきたいと思います。お店が長く続くことで文化にもなっていくと思っています。

――売上だけを考えると効率を優先してしまいがちですが、背景には"文化にする"というブレない軸がありますね。3つ目の特徴は何でしょうか?

北﨑:3つ目の特徴は、台湾のラインナップそのままではなく、日本人の好みに合わせて常時60種類以上のメニューをそろえていることです。一般的なタピオカドリンク屋さんは30~40種類ぐらいで、メニューを増やすと食材の管理もスタッフの負担も増えるので大変なのですが、多種多様な中から選んでいただく楽しみを提供したいなと思っています。さらに年間20種類ほどの限定商品を出していて、夏はソーダ、冬はストロベリースムージーなど、日本らしい季節性も大切にしています。

▲レギュラー商品

▲季節限定メニュー

タピオカブームが支障だった

――季節限定となると何かと気になってしまいますよね。タピオカはこれまで何度かブームになりましたが、TeaWayを初出店された14年前は、どんな状況でしたか?

北﨑:タピオカは全国的にほぼ知られていなかったですね。ディベロッパーさんに「え、タピオカ!?パンナコッタ!?何ですか」みたいに聞かれて、よく説明していました(笑)。4年前くらいに台湾ブームに乗ってタピオカドリンクスタンドがたくさん日本に上陸して、芸能人が飲んでSNSで話題になり、直近の第3次タピオカブームが来たと言われています。

――ブームは御社にとってうれしい出来事ですね。

北﨑:いえ、正直うちにとっては逆でした…。目指すのはタピオカを文化にすること。文化はずっと続くものなのに、ブームによって流行りものという位置づけになってしまいましたから。当然、売上は上がったのですが、ブームが落ち着くとまた下がり、巻き込まれてしまったという感覚があります。私たちは、人を育てながら着実に出店して、タピオカドリンクを浸透させていきたいと思っていたんです。

――ブームによって支障が出たのですか。

北﨑:私たちは自社工場を持っているので、ある程度の店舗を作らないとロットが回らなくて、計画では30店舗を目指していました。でも、ブームのときは15店舗で30店舗分の売上が上がってしまって、店舗数が増やせなくなって。当時は他社のタピオカ屋さんからもタピオカが不足しているので「タピオカを売ってほしい」という連絡もあり、うちのみでの対応でいっぱいだったのでお断りしていました。台湾でもタピオカの輸入獲得合戦になっていたかもしれませんね。今はブームが去って、一時期増えていたタピオカドリンクの店もずいぶん減ったようにみえます。

――今、落ち着きつつあるブームの中で17店舗展開されていますが、出店戦略にはどのようなものがありますか?

北﨑:最初に数店舗を出した後はありがたいことに引き合いをいただいて増えていきましたが、年2、3店舗ずつ増やしていこうと考えています。戦略としては最初からお付き合いのある大型ショッピングモール内にさらに展開していきたいですね。ショッピングモールは、路面店に比べてセキュリティ面が安心な上に、年中快適で雨などの天候に左右されることがないので売上の予測が立てやすいというメリットがあります。それに、衛生の基準が非常に高くて、とても勉強になっています。うちの場合は店頭に立つ女性スタッフも多いのでその点も安心です。

――他に出店される際のポイントがあれば教えてください。

北﨑:お客さまに日常使いされているモールで、できれば規模が大きいところに出したいと考えています。そのモール内でも場所が大事で、フードコートにはほぼ出していません。私たちの場合で言えばですが、日常の食材を買った後にタピオカをテイクアウトで買っていくようなところなら売上が安定するという実績があるので、これからも同じような視点で出店を続けていきたいと思っています。

想いに共感する人ありき

――「人(スタッフ)を育てる」「スタッフの安全」という言葉もあり、随所に社員さんのことをしっかりお考えだなとも思いました。

北﨑:私たちは社員が30人で、アルバイトを入れると約150人になりました。アルバイトから社員になって長く働いてくれる人が多く、永住権を取得した台湾出身の社員もいます。

飲食店を14年経営してきて、人が一番大事だと身にしみて感じています。会社の想いに共感できるスタッフがいればいるほど、店は良くなります。これまでフランチャイズの話もずいぶんいただいたのですが、そうなると想いの部分が薄まってしまうので踏み切れなかったんです。熊本には唯一1店だけフランチャイズがあり、それは元社員がやってくれています。想いがあれば、今のようにコロナで厳しい時期も一緒に乗り越えられるけど、想いがなければお互いに苦しかったかもしれません。

――タピオカブームも落ち着き、コロナも落ち着きはじめました。これからの展望を聞かせてください。

北﨑:コロナ禍になって、社員教育の見直しを図りました。ブームが来たときはものすごく忙しくて、どこの店舗もずっと行列で、慌てて人を増やしたためにきちんと教育ができていませんでした。もともとじっくり大切に人を育てていきたくて、社員教育のノートや研修動画なども作っているので、しばらくは社員教育に力を入れているところです。

――事業の展開としてはいかがですか?

北﨑:ちょうど12月にご自宅でお楽しみいただける冷凍タピオカ「タピオカQQ」のネット販売をスタートします。出店していない関東などの方から「この地域に出店してほしい」というメールなどが結構届いていて、4年ぐらい前から商品開発を考えていたのに、忙しくて手をつけられずにいました。

他社の冷凍タピオカをたくさん取り寄せてみたけれど、私自身が納得できるタピオカが見つからなくて、これでお客さんがタピオカ嫌いになってしまったら嫌だなと思い、腰を据えて開発に取り組み、納得できる商品が完成しました。店舗の茹で立てのタピオカとはまたちょっと違う食感ですが、レンジで解凍して牛乳を入れるだけなので、ぜひお試しいただけるとうれしいです。

▲おうちタピオカ「タピオカQQ」(↑画像タップでオンラインサイトへ飛びます)

――ブームに巻き込まれ、さらにコロナも経験しても生き残っている秘訣は、どんなところにあるのでしょう。

北﨑:どうでしょうか、結果論になりますが、無理をしない範囲で着実にやってきたのが良かったのかもしれません。よく「ブームのときに調子に乗ってバーッと出店しなくて良かったですね」と言われます。実際にいっぱい声をかけていただけましたが、うちは人ありきなので、人が育っていないのに出店なんてできませんから。

飲食業のゴールは人それぞれで、チェーン店で100店を目指すところもあれば、自分の目が届く1店だけできちんとしたものを出したいところもある。私たちは、本当においしいタピオカドリンクを日本中の皆さんに届け、文化にしたいという想いで、少しずつでも広げていきたいと考えています。

――ではこれからもタピオカドリンクひと筋でしょうか?

北﨑:いろいろ考えたりしたけど、不慣れなことを始めるより、やはりタピオカを軸に展開したいと思っています。昔、ビブレの地下に「タピオカ甘味処TeaWay」という、タピオカを使ったパフェやティラミスなど提供する店舗を出していて、ビブレの閉店と共になくなりました。社内でも評判が良かったので、またどこかで甘味処はやりたいと思っています。

▲「タピオカ甘味処TeaWay」

――冷凍タピオカも新たな道も拓けそうですよね。

北﨑:そうなんです、冷凍で管理しやすいので、例えば飲食店でタピオカをパンケーキにかけたり、アイスクリームにかけたりというように、食材の一つとして活用してもらう道があるかもしれません。ホテルでフレンチの最後に出てくる白い小粒のタピオカのかわりに、うちの大粒タピオカを使ってもらえるような市場もあるのかなと思ったりしています。

――ちなみに、事業を考える上で参考にしている会社などはありますか?

北﨑:自分たちで考えて進んでいて、特に参考にしているところはありません。ただ、蜂楽饅頭さんは本当にすごいなあと尊敬しています。定番の饅頭だけで何十年も愛されて続けているのは、テイクアウト業界で特別な存在ですよね。社長さんがテレビで「うちはしょせん100円のものを売っているだけなので」とおっしゃっていて、それがまた素晴らしく、うちの目指すところだなと思っています。

――北﨑さんはタピオカひと筋14年で、飽きることはないですか?

北﨑:いやあ、全くないですよ。今でも自分の店舗でタピオカドリンクを飲むたびに、「ああ、やっぱりうまいなあ」と思います。スタッフは、アホな社長だと思っているかもしれませんが(笑)。このおいしいタピオカドリンクを、ブームではなく文化として日本中の人にお届けできるようにこれからも頑張っていきます。

取材前「戦略なんて立派なものはないですけど…」と、穏やかに謙虚な姿勢でお話してくださった北﨑さん。一過性のブームとは関係なく、ご自身が台湾で感動したタピオカドリンクを広めたいという一心で、人を大切にしながら誠実に丁寧に事業を進められてこられたことがよく分かりました。「感動と驚きから、笑顔と幸せを」という経営理念に忠実に、広い視野を持ちながらも当たり前のことを当たり前にできることこそ、シェイクハンズの最大の強みだと感じました。

■会社概要

会社名:株式会社シェイクハンズ

URL:https://sh-inc.com/

所在地:福岡県福岡市中央区大手門2-1-16-5F

代表取締役:北﨑友嗣

店舗一覧:https://teaway.jp/shop1/

- 経営戦略|タピオカ

Writer

佐々木 恵美

フリーライター・エディター

福岡市出身。九州大学教育学部を卒業、ロンドン・東京・福岡にて、女性誌や新聞、Web、報告書などの制作に携わる。特にインタビューが好きで、著名人をはじめ数千人を取材。2児の母。

おすすめの記事

お役立ち

2025.02.06

対談記事【ビジネスのヒント】|斬新な新サービスを支えた企業と銀行の絆

経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、らいふくのーと編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。二人の出会いや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

お役立ち

2025.03.05

【2025年】キャッシュレス決済導入に使える補助金・助成金5選

感染症対策やインバウンド対策等の一環としてキャッシュレス決済への需要が高まるなか、キャッシュレス決済の導入を検討しているものの、コストが気になるという事業者様は少なくないでしょう。 そこでこの記事では、キャッシュレス決済端末を導入する際に活用できる主な補助金や助成金を紹介します。 ※記事内容は、2025年3月3日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

お役立ち

2025.03.04

IT導入補助金2025の変更点とは?拡充ポイントや制度概要を解説

事業者の業務効率化を支援する国の施策のひとつに「IT導入補助金」があります。 ITツールの導入を支援する制度で、これまで複数年にわたり公募を実施してきました。 さらに、令和6年(2024年)12月の令和6年度(2024年度)補正予算成立に伴い、今後の継続も決まっています。 そこでこの記事では、IT導入補助金2025で実施予定の拡充ポイントを交えて制度概要を解説します。 ※記事内容は、2025年2月3日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

お役立ち

2023.11.21

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」

これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

インタビュー

2025.03.07

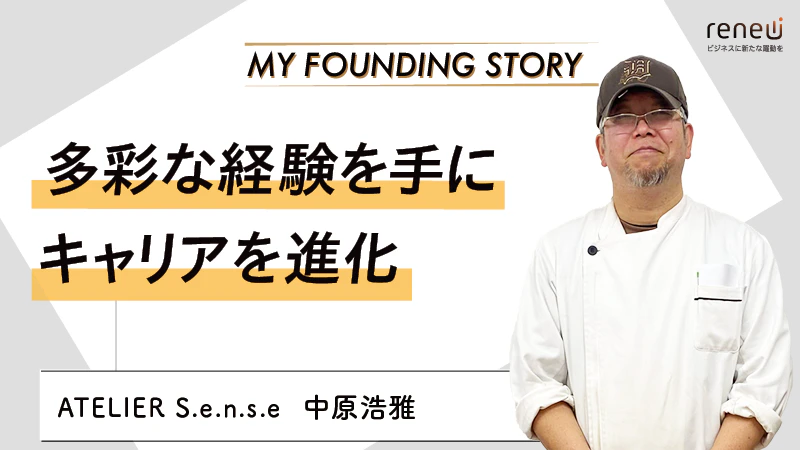

お菓子製造のOEMで福岡の製菓業界に新境地を開く。ATELIER S.e.n.s.e 中原浩雅さん

他社ブランドの商品を生産する"OEM"。受託企業は商品の製造に、委託企業は商品開発やPRに集中できるというメリットがあり、アパレルや自動車などのさまざまな業種で活用されていますが、食品業界でもOEMの商品は多く見られます。今回はそんな食品の中でもお菓子(焼き菓子)のOEM製造を手がける、「ATELIER S.e.n.s.e(アトリエ・センス)」代表の中原浩雅さんにインタビュー。福岡ではまだ希少なお菓子のOEMという業種で起業した背景には、中原さんの多彩な経験が深く関わっていました。

お役立ち

2025.02.06

【ミライへの路に挑む企業】循環型の総合不動産企業として、社員もお客さまもハッピーに!|株式会社みらいコンシェルジュ

多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは? この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は熊本を基盤に不動産売買やファイナンシャルプランニング、保険の見直しなどの幅広い事業を展開する「CRAS(クラス)」を運営する「株式会社みらいコンシェルジュ」にお話を伺いました。