事業計画書の書き方を徹底解説!具体例のサンプルから作り方の注意点まで

事業計画書は、起業を成功させるための鍵となる書類です。とはいえ、初めての起業で「何を書けばいいのか分からない」という人も多いのではないでしょうか。

今回は事業計画書の概要から、作成する目的やメリット、作り方のポイントと注意点までをわかりやすく解説します。

事業計画書とは

新たに始める会社や事業のアイデア、戦略、将来性などをまとめ、その魅力を第三者に伝えるための書類が「事業計画書」です。

通常、金融機関から融資を受けるには事業計画書の提出が求められます。そこでは「儲かる」事業であるか、将来性・継続性のある事業であるかを、根拠に基づいて客観的に示す必要があります。

事業計画書を作成するメリット

事業計画書には、次のようなメリットがあります。

事業の「目的」「目標」「戦略」が明確になる

頭の中で思い描いた「アイデア」を事業計画書としてまとめることにより、事業の「目的(コンセプト)」や「目標(ビジョン)」、それを達成するための「戦略」が明確になります。

事業計画書がなくても起業はできます。しかし、事業計画書がないことで事業の方向性が定まらず、思うように収益を上げられないといったケースもあります。金融機関などに提出する必要がない場合でも、事業計画書を作成しておくのが望ましいでしょう。

事業の「強み」「魅力」「将来性」「方向性」を第三者に伝えられる

第三者に事業の「強み」「魅力」「将来性」を具体的かつ客観的に伝えられ、賛同や協力を得やすくなります。ここでいう第三者とは、一緒に働いてくれる従業員や出資者・金融機関などです。

また、「方向性」や「目的・目標」を共有することにより、それぞれの従業員が自身の役割を理解できます。事業の成功のために、同じ方向を向いて取り組めるようになる効果も期待できるでしょう。

事業に対する客観的な意見をもとに改善を図れる

第三者と事業計画を共有すると、客観的な意見を得やすくなります。自分では気づかなかった欠点がわかれば、改善を図り事業の質をより高められます。

資金調達がしやすくなる

事業計画書からは、事業の将来性や経営者としての資質などが評価されます。

収支計画や利益計画を具体的な数字で示し、しっかりと「儲かる事業」であることを金融機関や出資者にアピールできれば、融資や補助金といった資金調達がしやすくなります。

計画との違いを検証し、改善に活かせる

事業計画と実際の売上の差異を検証することにより、計画とのズレや改善すべき点を見出しやすくなります。

参考にしたい!事業計画書の見本

事業計画書にはどんなことを書けばいいのか、作成例を見ながら確認しておきましょう。

事業計画書に記載する項目

事業計画書には決まった書式や項目などはありません。融資を申し込む金融機関に指定のフォーマットがあればそれを利用します。特に指定がなければ、一般的に次のような項目を盛り込み、自身で計画書を作成します。

記載項目の例(起業・創業時)

- 事業概要(経営者の経歴/目的・コンセプト/目標・ビジョン)

- 取扱商品/サービス

- セールスポイント(強み)

- ターゲット(顧客)

- 営業戦略

- 市場分析

- 収支計画(売上計画・利益計画)

- 資金計画

事業計画書の具体例(見本)

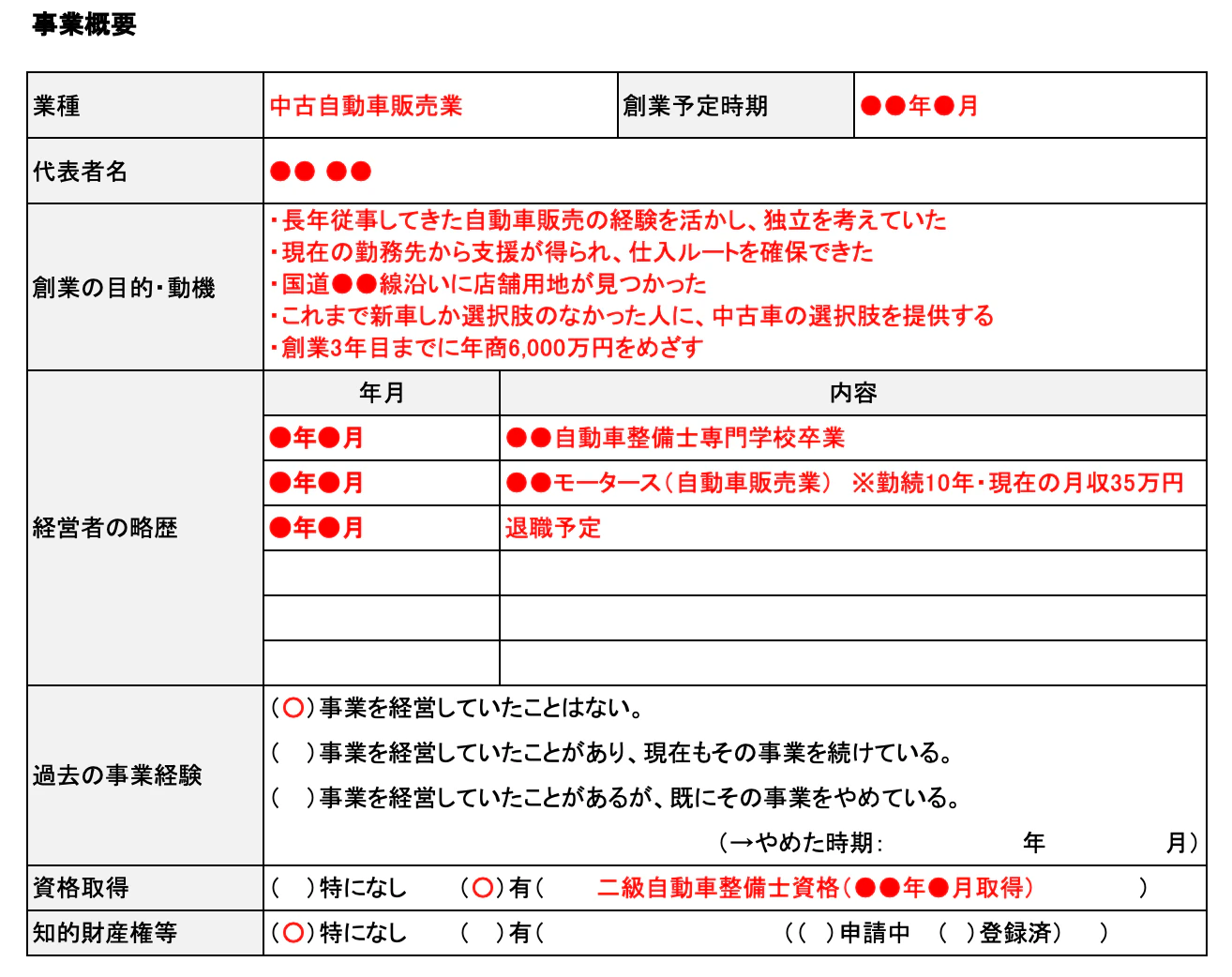

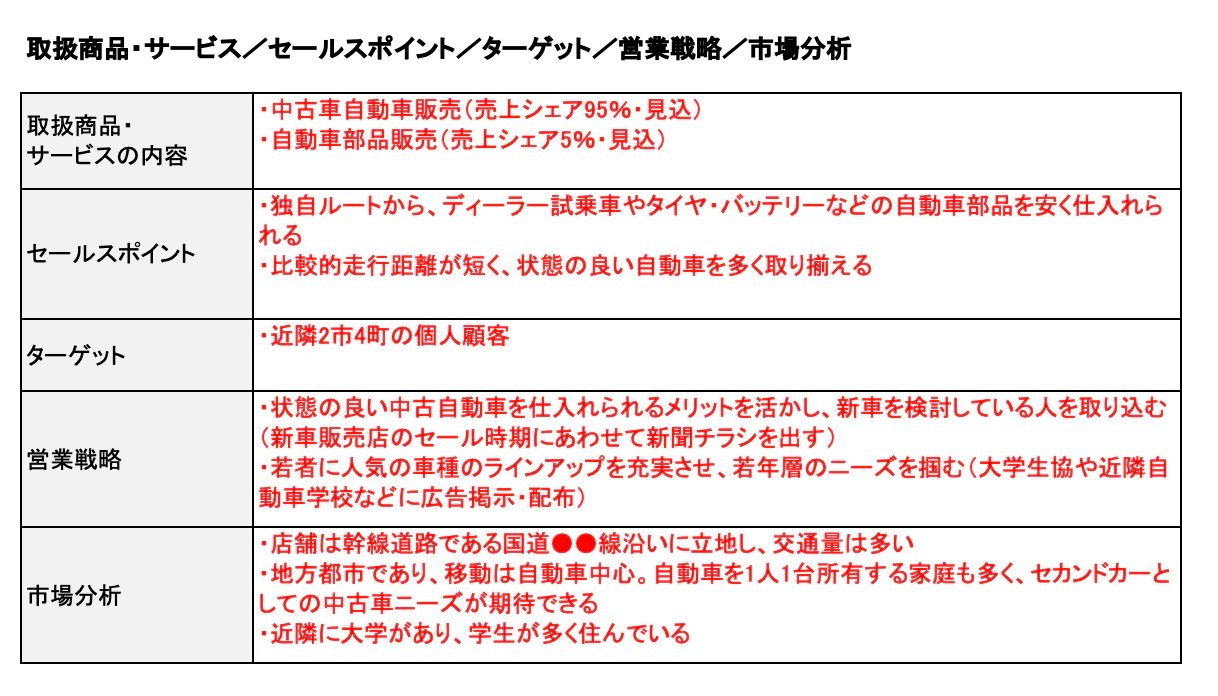

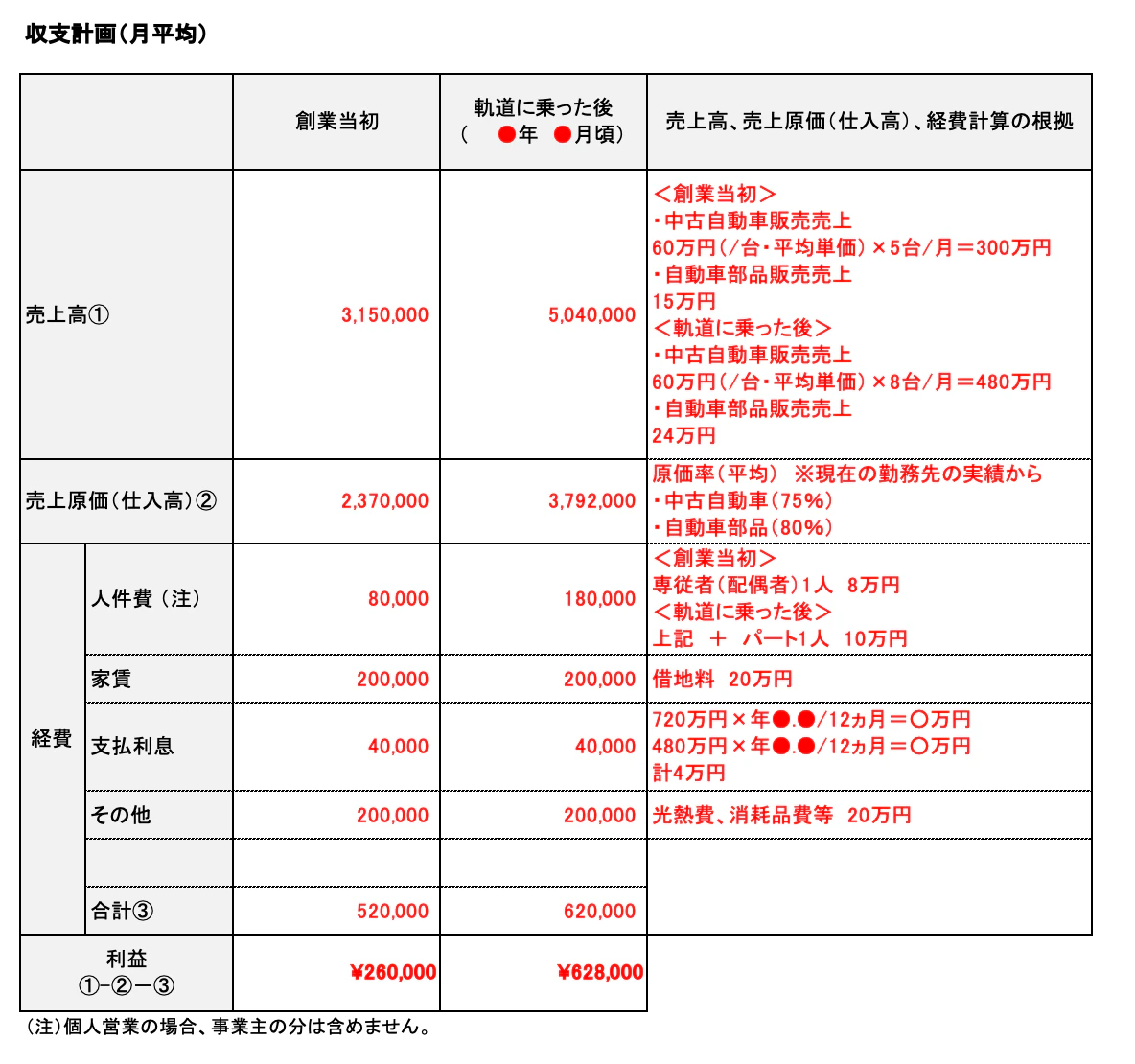

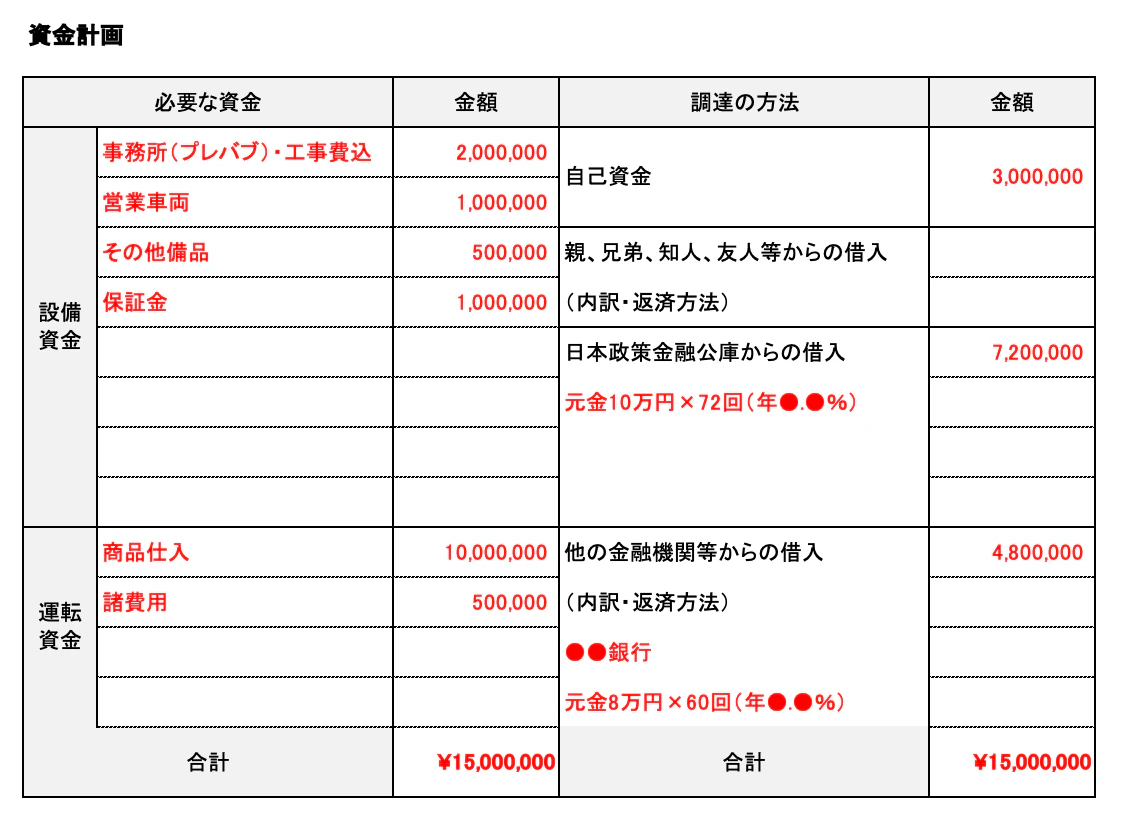

イメージを掴むため、中古車自動車販売業を創業する場合を例に、実際に作成した事業計画書を見てみましょう。

今回はMicrosoftが無料で提供しているExcel形式のテンプレートを、一部変更して作成しています。Microsoft Officeテンプレート「事業計画書」

事業概要として、創業の目的や動機、経営者の経歴、事業に関連した資格や知的財産権等(特許など)の有無について記載します。

続いて、取り扱う商品またはサービスの内容とそのセールスポイント(強み)を記入します。さらにターゲットとする顧客、商品やサービス(営業戦略)、事業のニーズはあるか(市場分析の結果)を盛り込みましょう。

収支計画には、どのくらいの利益が期待できるかを、根拠のある具体的な数字を使って試算し、記載します。

資金計画には、事業に必要な資金をどうやって調達するのかを記載します。

上記はあくまで一例であり、事業内容や事業計画書を作成する目的にあわせて作成すれば問題ありません。

必要に応じて図を入れたり、根拠となるデータの補足資料を添付したりするなど、事業の魅力や将来性をわかりやすく説得力を持って伝えることが大切です。

事業計画書の準備にあたり注意すべきポイントを解説

実際に事業計画書を作成する際のポイント、注意点を押さえておきましょう。

作成前に押さえておきたいポイント

事業計画書を作り始める準備段階として、次のようなポイントがあります。

事業の内容・方向性(目的・目標)を明確にしておく

何のためにどんな事業を立ち上げるのか。事業の内容や方向性が定まっていなければ、何を伝えたいのか曖昧で、わかりにくいものとなってしまいます。

内容や方向性を定める際は「6W2H」に当てはめて考えると、最低限必要なポイントを漏れなく押さえられます。

- When:いつ始めるのか、いつまでに達成するのか

- Where:どこで(どの市場で)事業を行うのか

- Who:誰が(誰と)事業を行うのか

- Whom:誰に商品やサービスを提供するのか(ターゲット)

- What:何を提供するのか(商品・サービス)

- Why:なぜ事業を行うのか(目的・目標)

- How:どのように事業を行うのか(戦略)

- How much:いくら資金が必要か、いくら儲かるのか

これらのポイントが明確になって整理できることも、事業計画書を作成する大きなメリットといえます。

根拠となるデータ・資料を集める

事業の将来性や収益性、優位性を示す根拠となるデータがあれば、説得力が増します。ターゲットとする顧客のニーズ、市場の規模や近年の状況、競合企業の有無や特徴、状況などは、事前に調査・分析しておきたいポイントです。その結果をもとに事業内容や戦略を練ることが、事業成功の可能性を高めることにもつながります。

売上を正確に予測するのは難しい部分もありますが、業界・同業他社の平均や、自身の経験などから現実的な金額を算出しましょう。事業に必要となる資金は、見積書や契約書などから実際にかかる金額を把握します。

作成目的に応じて内容・分量を決める

事業計画書に指定がない場合、作成する目的に応じて何を記載し、どのくらいの分量とするかを決める必要があります。

事業のアイデアやコンセプト、目標、魅力、戦略などを自分の中で整理したり、その全体像を第三者に紹介したりすることが目的であれば、1枚に簡潔にまとめるとわかりやすいでしょう。

資金調達が目的であれば、上記とあわせて収支計画や資金計画を具体的な数字で示す必要があり、分量も増えます。

事業の規模が大きくなるほど、市場調査の分析結果や営業戦略、組織の運営体制、生産体制、損益計算書・資金繰り計画書など、盛り込むべき内容は増えていきます。

各項目の記載方法とポイント

事業の内容や方向性が決まり、根拠となるデータ・資料も集まれば、いよいよ事業計画書にまとめていきます。次のようなポイントを押さえながら、各項目を記載していきましょう。

事業概要(経営者の経歴)

創業時には、経営者(創業者)がどのような経験やスキル、ノウハウを持っているかが重要視されます。有力資格や特許などの知的財産権は、他社との差別化や優位性につながり、セールスポイントとなります。

事業概要(目的・コンセプト/目標・ビジョン)

事業を行う「目的(コンセプト)」と「目標(ビジョン)」は、事業の「スタート」と「ゴール」であり、事業計画書の核となる部分です。

何のために事業を行うのか、何を目指すのか。準備段階で明確にした方向性(目的・目標)を、具体的にわかりやすく記載しましょう。

コンセプトには、自社の強みや提供できるメリット(価値)を含めるのが有効です。

取扱商品・サービス

どんな商品やサービスを扱うのか。商品・サービスのラインアップや、それぞれの商材が事業全体の売上に占める割合(シェア)などを記載します。取り扱う商品やサービスは、自社の強みを活かせることが重要です。

セールスポイント(強み)

取り扱う商品・サービスの強みや、事業を通じて顧客にどのような価値を提供できるのかを記載します。

他社ではなく自社が選ばれる理由は何か。差別化を図れるポイント、独自性・優位性のあるポイントを具体的に記載することで、事業の魅力が伝わりやすくなります。

顧客から選ばれるために何ができるかは、次の4つの観点で考えるとよいでしょう。この方法は「4C分析」といわれます。

Customer Value (顧客にとっての価値) | 商品やサービスが顧客にどんな価値をもたらすか →楽しさ、優越感、癒し、共感など |

Customer Cost (顧客の負担) | 価値を手に入れるためにどのくらいのコストがかかるか →価格、心理的なハードル、物理的なコスト(距離・時間) |

Convenience (利便性・入手容易性) | 買いやすさ、アクセスのしやすさ →すぐに購入・利用できるか |

Communication (コミュニケーション) | 双方向のコミュニケーションを円滑にとれる仕組みかどうか →ソーシャルメディア、イベント、情報発信など |

ターゲット(顧客・商圏)

誰に商品やサービスを提供するのか、ターゲットとする客層(年齢・性別・職業・趣味)や、どの地域で営業するのか(商圏)を記載します。最近ではリアル店舗や事務所を持たず、インターネットで事業を展開するケースも多いでしょう。

なぜそのターゲットを設定したのか、市場分析の結果などをあわせて記載すると説得力が増します。

また、商品やサービスの価格・品質の設定、提供方法(チャネル)などの具体的な営業戦略は、誰をターゲットにするかによって決まります。

営業戦略

どんなにいい商品やサービスがあっても、顧客に知られず購入・利用につながらなければ事業として成り立ちません。

顧客に自社の商品やサービスをどんな方法で知ってもらい、購入・利用につなげるのか(広告・宣伝)、どんなルートや方法で提供するのか(販売経路)を考え、営業戦略として記載します。

例えば広告・宣伝にも、新聞広告や雑誌広告、WEB広告、ポスティング、看板広告などさまざまな方法があります。どの方法が効率よくターゲットに届くのか、コストも含めよく考えて選ぶことが大切です。

市場分析

情報収集、調査などをもとに、事業が成立する市場(マーケット)やニーズ、事業の成長を期待できる社会的背景があることを、根拠とともに記載します。

競合他社についても、取り扱う商品・サービスの内容、価格、ターゲット、営業戦略などを分析しましょう。その強みを把握するとともに、自社の独自性や優位性を見出すきっかけになります。

収支計画(売上計画・利益計画)

根拠に基づいて売上、経費、利益を試算した結果を記載し、「儲かる」事業であることを示します。創業当初は赤字となるケースも少なくありません。この場合は、黒字化までの道筋を示すことが重要です。黒字化の見込みがないようであれば、事業自体の見直しが必要でしょう。

赤字期間に資金不足が生じる場合には、営業を継続するための運転資金を含めた資金計画を立てる必要があります。資金不足による倒産を防ぐためには「資金繰り計画表」を作成し、資金繰りの状況を随時把握しておくとよいでしょう。

資金計画

開業資金や開業後の運転資金としていくらかかるのかを記載します。金融機関からの借入れのための資金計画では、借入金の使い道を明確に示すことがポイントです。

作成後の最終チェック

事業計画書を作成し終わったら、記載すべき事項に漏れがないか、伝えたいことがわかりやすく記載されているかを確認しましょう。

収支計画や資金計画、売上目標などの数字が食い違っていないか、誤字脱字はないか、文字サイズやフォーマットが統一されているかなども確認しておきたいポイントです。

細かいミスであっても、事業計画書自体の信頼性が損なわれたり、ずさんな経営者だと思われたりする恐れがあるので注意しましょう。

まとめ

事業計画書はポイントさえ押さえれば、自分で作成することも可能です。とはいえ、いきなり一人で作成するのは不安なものです。

西日本シティ銀行のビジネスサポートセンターでは、事業計画書の作成をはじめ、創業に関する各種相談に対応しています。取引のない人でも、無料で専門スタッフのサポートを受けられるため、一度相談してみてはいかがでしょうか。

- 事業計画

Writer

RAPPORT Consulting Office代表、1級FP技能士、CFP(R)、証券外務員一種

証券会社・生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関するコンサルティング業務や執筆業務などを行う。ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。

このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯

経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを

福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」

これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC

多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん

医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん

20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介

近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介

令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。