DX(デジタルトランスフォーメーション)って?定義や考え方を分かりやすく説明

By 森本 由紀

|我が国においては、デジタルトランスフォーメーション(DX)の必要性が以前から指摘されています。新型コロナウイルスの拡大により、DX対応を急がねばならないことを再認識した企業も多いのではないでしょうか?本記事ではDXとは何か、今なぜDXが必要なのかについて説明しますので、参考にしていただければ幸いです。

あわせて読みたい

DX(デジタルトランスフォーメーション)の成功事例9選!共通する特徴や必要性とは

Amazonの電子書籍が読み放題!Kindle Unlimited

デジタルトランスフォーメーションの意味や定義とは?

「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」は、直訳すると「デジタルによる変容」という意味です。英語圏では「transformation」の「trans」を「X」と略することがあるため、デジタルトランスメーションは「DX」という略称で表されています。デジタルトランスフォーメーションは欧米発の概念で、近年になって日本でも浸透してきました。まずは、欧米でのDX概念の発生からの経緯と、日本における定義や現状について説明します。

欧米におけるDXの定義と経緯

デジタルトランスフォーメーションは、2004年(平成16年)スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された概念です。その内容は、「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」というものです。

デジタル化により既存の価値観を変革

デジタルトランスフォーメーションとは、部分的なデジタル化ではありません。デジタル技術を活用することにより、既存の価値観や枠組みを抜本的に変革するものです。新たな価値の創造を可能にするような革新的なイノベーションが、デジタルトランスフォーメーションという概念です。

専門用語からビジネス用語へ

デジタルトランスフォーメーションという言葉は、当初は学術的な専門用語として使われていました。やがてデジタル機器やソーシャルメディアを活用したビジネスが次々に生み出されるようになり、欧米においてはビジネス用語として定着してきました。

従来のIT化との違い

IT活用については、企業が従来から取り組んできたことです。DXはIT化と混同されることがありますが、DXとIT化は異なる概念です。

たとえば、従来のIT化では業務の効率化を目的とし、作業の自動化や省力化を進めてきたはずです。DXでは業務の変革を目的とし、業務そのものを不要にするような取り組みも行われます。さらに、意思決定方法の変革や組織運営方法の改革などを伴う点も、IT化との違いです。

ディスラプターの脅威

多くの人がDXを意識するようになった背景には、ディスラプターと呼ばれる新興企業の存在があります。ディスラプターとは、デジタル技術を駆使し、従来の産業構造を破壊するような新しいビジネスモデルを構築して圧倒的なシェアを獲得するようになった企業です。

Amazon.com、Uber、Airbnbなどはディスラプターの代名詞的な存在です。ディスラプターは既存企業を脅かす存在となり、これに対抗するためにはDXが不可欠な状況となったのです。

日本におけるDXの考え方と現状

世界的なDXのムーブメントを受けて、2010年(平成22年)代後半には日本でもDXが注目されるようになりました。しかし、DX対応を行っている企業はごくわずかで、大部分の企業ではデジタル対応の遅れを深刻な問題として捉えていませんでした。また、デジタル対応の重要性に気付いている企業でも、既存のシステムからの脱却が困難な状況に陥っていたのです。

国が対策に乗り出す

国は企業のDX対応の遅れが国家的な経済損失につながることを懸念するようになり、DX推進の施策を開始しました。2018年(平成30年)5月には経済産業省に「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」が設置され、本格的な検討が行われるようになりました。

経済産業省の定義

2018年(平成30年)12月には、経済産業省より「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」が発表されました。DX推進ガイドラインでは、DXを次のように定義し、推進のための指針を提示しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 |

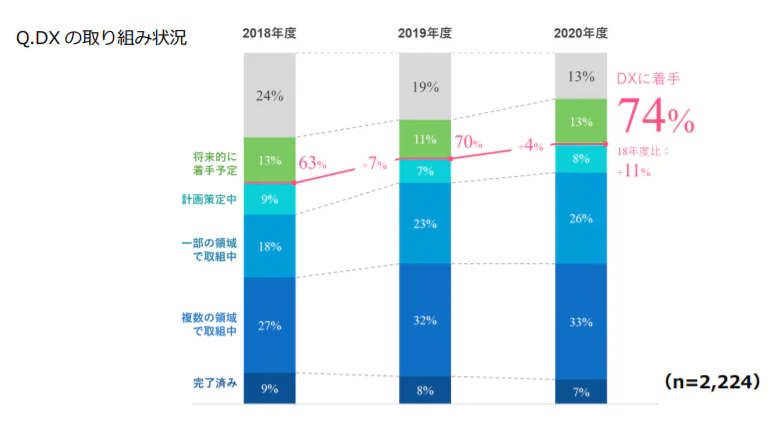

日本企業のその後のDX推進状況

国でもDXを推進している状況下にありますが、実際の日本企業の対応はどうなのでしょうか?株式会社電通デジタルが行った「日本における企業のデジタルトランスフォーメーション調査(2020年度(令和2年度))」によると、2020年度(令和2年度)には74%の企業が既にDXに着手しています。また、13%の企業は将来的に着手予定と答えています。

出典:株式会社電通デジタル「日本における企業のデジタルトランスフォーメーション調査(2020 年度(令和2年度))」

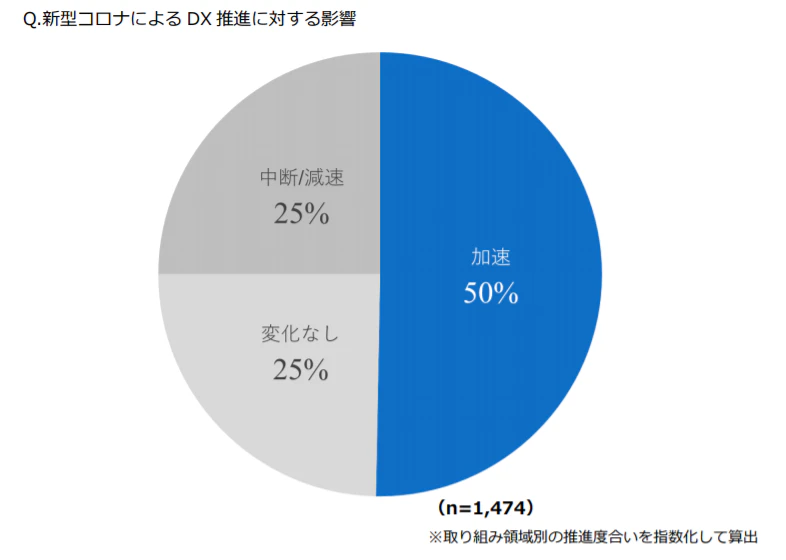

新型コロナでDXが加速

上記の電通デジタルの調査では、50%の企業が「新型コロナによりDX推進が加速した」と回答しています。

出典:株式会社電通デジタル「日本における企業のデジタルトランスフォーメーション調査(2020 年度(令和2年度))」

多くの企業がDXを推進し始め、新しい生活様式への対応も急がれる昨今、DX対応への遅れは企業にとって致命的と言えます。各企業においてはDXの意味を理解し、導入を進めていかなければなりません。

Amazonの電子書籍が読み放題!Kindle Unlimited

なぜデジタルトランスフォーメーションが求められているのか

国は日本企業のDX対応の遅れに危機感を抱き、経済産業省からはDXガイドラインも出されています。今なぜDXが必要なのかを改めて整理してみます。

デジタル技術の活用が不可欠

近年、AIなどのデジタル技術は目覚ましい進歩を遂げています。最先端のデジタル技術を活用したビジネスで市場を脅かすディスラプターも現れ、従来のやり方では生き残りが不可能な時代となっています。企業は製品やサービスのデジタル化、デジタル技術やデータの活用などにより、ディスラプターに対抗しなければなりません。

労働力の不足

少子高齢化により日本の人口は減少しており、労働力不足は深刻な問題となっています。企業においては、生産性を向上して労働力不足に備えなければなりません。DXに取り組んで生産性が上がれば、限られた人材でも安定した利益の確保が可能になります。

ビジネス環境の変化

近年は会社間の取引においても電子契約が用いられるなど、商慣習もデジタル化しつつあります。官公庁で手続きをする際にも、オンライン申請が可能な場面が増えました。DXを進めることにより、ビジネス環境の変化にスムーズに対応できます。

顧客ニーズの多様化

デジタルテクノロジーの進展により、顧客の価値観の変化や多様化が起こっています。現代の消費者ニーズに応えるためには、クラウド、モバイル、ビックデータアナリティクス、ソーシャルといったデジタル基盤を活用した新しいタイプのサービスの考案が必要です。時代にマッチした新たなビジネスモデルの構築のために、DXの導入は最も有効な手段です。

市場のグローバル化

デジタル情報は物理的なモノよりも安く作ることができます。無料アプリの登場などからわかるように、デジタル技術の進展に伴ってモノの価格は限りなくゼロに近づいています。日本市場だけを対象としたビジネスでは生き残れず、世界市場をターゲットにしなければならない時代です。DXを進めれば、市場のグローバル化に対応できます。

既存のシステムの老朽化

企業が現在抱えているシステムの多くが老朽化し、ブラックボックス化していると言われています。既存システムの維持にリソースを奪われると、企業の生産性はどんどん低下します。既存システムの老朽化の問題を解決するためには、DXによる思い切った改革が必要になります。

何をしたらいい?導入手順を分かりやすく説明

企業においてDXを進める必要性を認識していただけたでしょうか?しかし、いざDXに取り組もうとしても、何から手を付けたらよいのかがわからないことが多いでしょう。

DXを進めるときには、経済産業省の「DX推進ガイドライン」に沿って行うのが一般的です。以下、「DX推進ガイドライン」にもとづき、DX導入の手順について説明します。

1. 経営戦略・ビジョンの提示

DXに着手する前に、経営戦略やビジョンを明確にしましょう。明確なビジョンのないままDXを進めようとすると失敗する可能性があります。まずは、以下の事項について確認するところから始めましょう。

|

2. 経営トップのコミットメント

DXは業務の進め方の変更だけでなく、組織・人事の仕組み、企業文化や風土といったものの変革を伴うものです。そのため、経営トップがリーダーシップを発揮し、トップダウン方式でDXを行うのが理想です。

しかし、実際には経営トップがDXの必要性を認識していないこともあるでしょう。その場合には、経営トップのコミットメントを得るための働きかけが必要になります。

3. DX推進のための体制整備

DXを進めていくことが決まったら、各事業部門に新しい挑戦を促し、かつ挑戦を継続できる環境を整える必要があります。次のような体制を整備しましょう。

マインドセット醸成のための仕組み

DX推進のためには、新たな挑戦に向けたマインドセットが必要です。仮説検証の繰り返しプロセスの確立やスピーディーな実行、評価の仕組みを整え、変革に向けてのマインドセットを持てる環境を整えます。

取り組みを推進・サポートする体制

経営戦略やビジョンを具現化する各事業部門の取り組みを支援するために、DX推進部門を設置し、サポート体制を整えます。

適切な人材の確保

DX推進のために必要な人材の育成・確保を行います。DX推進部門においてはデータ・デジタル技術の活用に精通した人材、各事業部門においてDXの取り組みをリードする人材の確保が必要です。

4. 投資等の意思決定を行う

DX推進のためには費用がかかります。投資すべきかどうかで意見が分かれたら、次のような基準にもとづき意思決定を行います。

|

5. スピーディーな変化に対応できるかを確認

DXの目的は、経営方針転換やグローバル展開などにスピーディーに対応できるようにすることです。ビジネスモデルの変革が、変化に迅速に対応できるものであるかを確認しましょう。

Amazonの電子書籍が読み放題!Kindle Unlimited

成功している企業の3つの共通点

DXを進めるために、どのようにして環境を整備して実践していけばよいかを説明しました。実際に手順を踏みながらDXを行っても、失敗に終わってしまう可能性もあります。DXを効果的なものにするために、成功している企業にはどんな共通点があるのかを知っておきましょう。

経営トップ主導で改革を行っている

DXはトップダウン方式で進めるべきものです。DXに成功した企業では、経営トップ自らがDXの必要性を認識したうえで、リーダーシップを発揮しながら改革を行っているという共通点があります。

経営トップの意識が低ければ、従業員の意識は向上しません。経営トップが積極的に会社の目指す姿を発信すれば、従業員一丸となっての取り組みが可能になり、DXの効果を最大限発揮させることができます。

各事業部門へ適切なリーダーを配置している

テクノロジーは常に進化しています。DX推進のためには、各事業部門においてデジタル分野に精通した人材を育成・確保することが欠かせません。DXに成功した企業では、適切なリーダーが配置され、現場の取り組みを促進する体制が整っています。

企業文化の変革を受け入れている

DXでは単にデジタルテクノロジーを活用するだけでなく、企業文化や企業風土の変革も必要です。古いやり方にとらわれていては、新しいものは生み出せません。変化を受け入れ、新しい企業文化・企業風土を構築しようと考えている企業がDXに成功しています。

まとめ

DXの意味や必要性について理解していただけたでしょうか?DXをスムーズに進めるためには、デジタル技術に詳しい外部専門家のサポートを受けるのがおすすめです。西日本シティ銀行では、企業のDX支援の取り組みをしています。DXにお悩みならば、西日本シティ銀行のデジタル支援チームにぜひご相談ください。

デジタル化するもの、しないもの。西日本シティ銀行のデジタル化支援の取組み

DX(デジタルトランスフォーメーション)の成功事例9選!共通する特徴や必要性とは

- DX

Writer

森本 由紀

AFP(日本FP協会認定)、行政書士、夫婦カウンセラー

大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。

このライターの記事を読む >おすすめの記事

お役立ち

2025.02.06

対談記事【ビジネスのヒント】|斬新な新サービスを支えた企業と銀行の絆

経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、らいふくのーと編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。二人の出会いや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

お役立ち

2025.03.05

【2025年】キャッシュレス決済導入に使える補助金・助成金5選

感染症対策やインバウンド対策等の一環としてキャッシュレス決済への需要が高まるなか、キャッシュレス決済の導入を検討しているものの、コストが気になるという事業者様は少なくないでしょう。 そこでこの記事では、キャッシュレス決済端末を導入する際に活用できる主な補助金や助成金を紹介します。 ※記事内容は、2025年3月3日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

お役立ち

2025.03.04

IT導入補助金2025の変更点とは?拡充ポイントや制度概要を解説

事業者の業務効率化を支援する国の施策のひとつに「IT導入補助金」があります。 ITツールの導入を支援する制度で、これまで複数年にわたり公募を実施してきました。 さらに、令和6年(2024年)12月の令和6年度(2024年度)補正予算成立に伴い、今後の継続も決まっています。 そこでこの記事では、IT導入補助金2025で実施予定の拡充ポイントを交えて制度概要を解説します。 ※記事内容は、2025年2月3日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

お役立ち

2023.11.21

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」

これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

インタビュー

2025.03.07

お菓子製造のOEMで福岡の製菓業界に新境地を開く。ATELIER S.e.n.s.e 中原浩雅さん

他社ブランドの商品を生産する"OEM"。受託企業は商品の製造に、委託企業は商品開発やPRに集中できるというメリットがあり、アパレルや自動車などのさまざまな業種で活用されていますが、食品業界でもOEMの商品は多く見られます。今回はそんな食品の中でもお菓子(焼き菓子)のOEM製造を手がける、「ATELIER S.e.n.s.e(アトリエ・センス)」代表の中原浩雅さんにインタビュー。福岡ではまだ希少なお菓子のOEMという業種で起業した背景には、中原さんの多彩な経験が深く関わっていました。

お役立ち

2025.02.06

【ミライへの路に挑む企業】循環型の総合不動産企業として、社員もお客さまもハッピーに!|株式会社みらいコンシェルジュ

多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは? この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は熊本を基盤に不動産売買やファイナンシャルプランニング、保険の見直しなどの幅広い事業を展開する「CRAS(クラス)」を運営する「株式会社みらいコンシェルジュ」にお話を伺いました。