二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスを削減する脱炭素の動きは、世界規模で高まっています。今回は、脱炭素社会の実現に向けた国や企業の取り組みを紹介します。脱炭素経営の重要性を認識し、自社の強みも活かしながら新たなビジネスチャンスにしましょう。

脱炭素社会とは? 2020年(令和2年)10月、菅首相(当時)は所信表明演説で「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と述べました。日本が目指している「脱炭素社会」とは、どんな社会なのでしょうか。

二酸化炭素を実質ゼロに 脱炭素社会の「炭素」とは、主に二酸化炭素(CO2)です。モノを燃やせば二酸化炭素は出るため、ある程度の排出は避けられません。しかし、排出した二酸化炭素を回収すれば、実質的にゼロにできます。脱炭素社会とは、二酸化炭素の排出と回収の均衡がとれた社会という意味です。

二酸化炭素が地球温暖化を引き起こす それでは、なぜ二酸化炭素をゼロにする必要があるのでしょうか。それは、二酸化炭素の排出量が増えすぎて回収が追いつかず、地球全体の気温が上昇しているからです。地球温暖化が進めば海面の上昇や異常気象が起こり、生態系へのダメージが大きくなります。地球温暖化により、私達人間は大きなリスクにさらされるのです。

二酸化炭素は温室効果ガスの1つ 地球温暖化の原因となるガスは、温室効果ガスと呼ばれます。二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素、フロンガスなどが温室効果ガスに含まれます。中でも二酸化炭素の排出量は、温室効果ガス全体の約65%を占めているのです。よって、二酸化炭素の削減が地球温暖化防止のカギとなります。

二酸化炭素が排出される原因 二酸化炭素は、化石燃料(石油、石炭、天然ガス等)を燃やすと発生します。自動車の燃料としてガソリンを使うと石油を燃やすことになり、大気中に二酸化炭素が排出されます。また、電気供給を支える火力発電でも化石燃料を使っています。電化製品が増えて暮らしが便利になった反面、二酸化炭素の排出量が増加し、地球環境を悪化させているのです。

森林が二酸化炭素を吸収 地球上で二酸化炭素を吸収する役割を果たしているのは、森林です。植物は二酸化炭素を吸収し、酸素を発生させて光合成を行っています。二酸化炭素が排出されても、それを吸収できるだけの森林があれば問題ないのです。しかし森林面積は減少しており、二酸化炭素の吸収が十分に行われなくなっています。二酸化炭素の排出量が増えただけでなく、吸収量が減ったことも、地球温暖化の原因です。

カーボンニュートラルとは? 二酸化炭素の排出量から吸収量を差し引いてゼロになる状態です。カーボンニュートラルの実現には、石油や石炭の消費を控えて二酸化炭素の排出量を減らし、植林や森林管理を行って吸収量を増やす必要があります。

地球温暖化が原因?脱炭素社会が求められる理由 地球温暖化の問題を解決するには、脱炭素社会への移行が欠かせません。地球温暖化がなぜ問題なのかをあらためて確認し、脱炭素社会が求められている理由を理解しておきましょう。

地球温暖化への対策が必要 地球温暖化とは、温室効果ガスが大気中に大量に排出されることにより、地表付近の平均気温が上昇する現象です。地球温暖化が続くと我々の生活に悪影響を及ぼすため、脱炭素社会の早期実現が求められます。

地球温暖化で起こり得る問題 地表の温度が上がると北極などの氷が解けて、海面が上昇します。浸水や冠水の被害が出るほか、砂浜の面積が減って自然生態系のバランスが崩れるおそれもあるのです。最近の異常気象も、平均気温の上昇による降雨パターンの変動が原因といわれています。地球温暖化は、災害や伝染病のまん延、食料不足、水不足など、人類の生存をおびやかす問題を引き起こす可能性があるのです。

世界規模での取り組みも強化されている 地球温暖化はその名のとおり地球全体の問題で、世界共通の課題です。パリ協定やSDGsにおいて、地球温暖化対策の目標が定められています。国際的な指針に従って、日本でも脱炭素社会を実現していかなければなりません。

パリ協定における長期目標 パリ協定とは、2015年(平成27年)12月にパリで開催された「気候変動に関する国際連合枠組み条約第21回締約国会議」(COP21)で採択された国際的合意です。各国が合意した事項は、2020年(令和2年)から効力を生じています。パリ協定では、「産業革命以降の世界の気温上昇を2度未満(努力目標は1.5度以下)にする」という長期目標が定められ、5年ごとに世界全体の状況を把握する仕組みが作られました。日本は2019年(令和1年)6月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定し、最終到達点として「脱炭素社会」を掲げました。

SDGsの13番目のゴール SDGsとは「Sustainable Development Goals」(持続可能な開発目標)の略称で、2015年(平成27年)9月の国連サミットで採択された国際目標です。17のゴール(目標)、169のターゲット(具体目標)から構成されています。SDGsの13番目のゴールには「気候変動に具体的な対策を」が設定されており、企業や個人が地球温暖化防止に取り組む際の指針となっています。

西日本シティ銀行でもSDGsへの取り組みとして、企業のカーボンニュートラル移行を支援しています。詳しくは、村上頭取のインタビュー記事を参照してください。

西日本シティ銀行 トップインタビュー

脱炭素社会を目指すために、日本が抱える課題について知ろう! 日本は、2050年(令和32年)までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを宣言しました。しかし、日本が脱炭素社会を目指すうえでハードルになっている問題がいくつかあります。

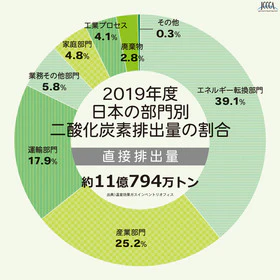

化石燃料への依存度が高い 日本における二酸化炭素排出量の約4割は、エネルギー転換部門、つまり発電所から出されています。日本では、石油、石炭、天然ガスを使った火力発電が8割を超えており、化石燃料への依存度が高くなっています。脱炭素社会の実現のためには、再生可能エネルギーへの転換が必要です。しかし、現状では再生可能エネルギーのみで必要な電力を安定的に供給することは困難であり、さらなる研究開発や普及施策が欠かせません。

出典:温室効果ガスインベントリオフィス/ 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

再生可能エネルギーとは? 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどです。温室効果ガスを発生させない再生可能エネルギーは、脱炭素社会を実現するカギとなります。化石燃料は限りある資源ですが、再生可能エネルギーは自然界に常に存在するものを利用するため、枯渇しないのもメリットです。

製鉄業での二酸化炭素削減が困難 エネルギー転換部門の次に二酸化炭素を排出しているのは産業部門ですが、このうち1割以上が製鉄業です。鉄鋼の原料となる鉄鉱石を還元して鉄に変えるには、コークス(石炭)を使う必要があります。製鉄の過程では、二酸化炭素の発生が避けられません。

ゼロ・カーボンスチールとは? 近年は、コークスの代わりに水素を使って鉄を作る「ゼロカーボン・スチール」の研究も行われています。ただし、水素は地球上にほとんど存在せず、人為的に作らねばなりません。大量の水素を安価で供給できる社会インフラの整備も必要なため、実現までには時間がかかるでしょう。

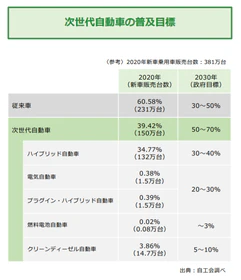

次世代自動車の普及スピードが遅い 部門別二酸化炭素排出量で3番目に多いのは、運輸部門です。運輸部門の二酸化炭素排出量削減のためには、従来のガソリン車から電気自動車やハイブリッド車などの、いわゆる「次世代自動車」への転換が欠かせません。日本では、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金やエコカー減税、グリーン化特例などの制度で次世代自動車への転換を促進してきました。しかし、次世代自動車の普及はまだまだ進んでいるとはいえません。

次世代自動車の普及率は? 一般社団法人日本自動車工業会の調査では、2020年(令和2年)の新車乗用車販売台数のうち次世代自動車が占める割合は39.42%です。国では、2030年(令和12年)までに次世代自動車の割合を50~70%にする目標を掲げています。脱炭素社会を実現するために、引き続き次世代自動車普及促進に向けての積極的な対策が求められるでしょう。

出典:一般社団法人日本自動車工業会「⽇本の次世代⾃動⾞の普及⽬標と現状」

脱炭素社会の実現に向けての取り組みや事例 パリ協定をきっかけに、国内企業でも脱炭素社会の実現に向けての取り組みが進展しているため、今後は脱炭素を意識した経営が求められます。ここからは、実際に行われている取り組みをみてみましょう。

企業が脱炭素に取り組むメリット 現代の企業には、環境汚染や社会問題に配慮したESG経営が求められます。近年は、ESG経営を行っている企業に投資するESG投資の動きも高まっています。ESG経営の一環として脱炭素に取り組めば企業のイメージアップやブランド価値向上が実現し、資金調達面でも効果的です。

今後日本に求められる対策とは 日本で脱炭素社会を実現するには、課題も多く存在します。2050年(令和32年)のカーボンニュートラルを目指している日本で、今求められる対策について説明します。

環境と成長の好循環を目指す 脱炭素社会の実現には、イノベーションとそれを支えるファイナンスが必要です。日本政府は「環境と成長の好循環」をコンセプトに、非連続なイノベーションとグリーン・ファイナンスを推進しています。

イノベーションの推進 地球温暖化問題解決のために、グリーンイノベーションを実現させなければなりません。国では温室効果ガスを大幅に削減できる技術の実用化や普及を目指し、新たな制度設計や規制緩和を検討しています。水素・燃料電池やカーボンリサイクルの分野でイノベーションが期待されています。

グリーン・ファイナンスの推進 気候変動対策に取り組む企業が資金調達しやすいよう、資金循環の仕組みを見直しています。2013年(平成25年)には一般社団法人グリーンファイナンス推進機構が設立され、グリーンボンドと呼ばれる債券の発行支援が行われています。

まとめ 地球温暖化対策は世界共通の課題で、国内企業でも脱炭素を重視した経営が求められています。時代の変化に対応し、脱炭素化により企業価値を高めましょう。西日本シティ銀行では、企業のカーボンニュートラル移行を支援しています。地域密着型金融機関として取引先企業の取り組みを支えながら、脱炭素社会の早期実現を目指しています。

AFP(日本FP協会認定)、行政書士、夫婦カウンセラー

大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。

このライターの記事を読む >