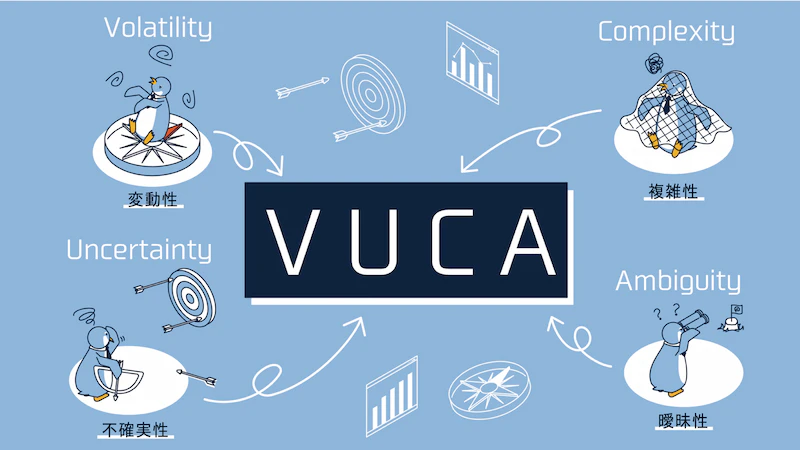

予測困難な「VUCA」時代とは?乗り切るための必要なスキルや人材を押さえよう

IT技術が急速に進歩し、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。予測困難な出来事が次々に起こる「VUCA(ブーカ)」時代を迎え、企業やビジネスパーソンはどう対応すればよいのでしょうか。今回は、VUCA時代を乗り切るために必要なスキル・人材について解説します。

目次

VUCA(ブーカ)とは?どんな用語?

VUCAとは以下の言葉の頭文字をとった造語で、将来の予測が困難で不確実な状態にあることを意味します。

- Volatility(変動性)

- Uncertainty(不確実性)

- Complexity(複雑性)

- Ambiguity(曖昧性)

VUCAはもともと米国で使われていた軍事用語です。ソ連(現在のロシア)との冷戦が終結し、国家間の問題が複雑化して軍事戦略をたてるのが難しくなった状態を表す言葉でした。2010年代に入って経営環境が大きく変化し、将来を予測するのが難しくなったことでビジネスでも使われるようになりました。

語源となった4つの単語の意味

VUCAの語源となった4つの単語の意味を確認しましょう。

Volatility(変動性)

IT技術の急速な進歩によって、ビジネスや社会の仕組み、消費者のニーズが変化していくことです。あらゆるものがインターネットにつながるようになり、新しいサービスが次々と生み出されています。また、少子高齢化によって社会構造も大きく変化しています。

現代は変化のスピードが速いため、ニーズを把握してうまく対応していかないと事業を続けるのが難しくなるでしょう。

Uncertainty(不確実性)

話題の事象が確実に起こることが証明されていない状態です。

新型コロナウイルス感染症のようなパンデミック、地球温暖化による気候変動、大地震のような自然災害など予測困難な問題がたくさんあります。直近では、ロシアのウクライナ侵攻がインフレ(物価上昇)を招き、世界情勢が不安定な状況です。

現代には不確実な要因が多く存在するため、企業や個人が将来を予測するのが難しくなっています。

Complexity(複雑性)

経済のグローバル化により、経営環境の複雑性は増しています。国内の政治・経済情勢だけでなく、海外の動向も注視しながら経営判断を行わなくてはなりません。海外進出を目指す場合は、国内との商習慣や文化、法規制の違いへの理解も必要です。

長期的には重要性が高くても、短期では売上に直結しない取り組みも求められます。例として、SDGs(国連の持続可能な開発目標)やダイバーシティ(多様性)などが挙げられます。

Ambiguity(曖昧性)

現代は人々の価値観が多様化しており、消費者のニーズが曖昧な状況です。消費者が新聞やテレビで情報収集をしていたときは、マスメディア主導で流行を作り出すことが可能でした。現在はインターネットやSNSの普及によって、個人がさまざまな情報を発信できます。

特に「インフルエンサー」と呼ばれる個人の影響力は大きく、人々の消費行動に変化をもたらしています。次々に新しい情報が発信されるため、流行の移り変わりが激しいのも特徴です。

消費者のニーズを見極め、長期にわたって支持される商品やサービスを提供することが難しくなっています。

VUCA時代の特徴・事象

将来を見通すのが難しい状況では、どんなことが起こるのでしょうか。VUCA時代の特徴や、発生すると考えられる事象を見ていきましょう。

予測困難な出来事が発生する

世の中が複雑になり、不確実性が高まっている状況では予測不可能な出来事が発生することがあります。代表的な例は、新型コロナウイルス感染症の拡大です。政府から緊急事態宣言が出されるなど、前例のない事態となりました。

飲食店や観光業を中心に、経済に大きな打撃を与えています。一方で、新しい働き方としてテレワークが定着しました。新型コロナウイルスの流行前に、現在の状況を予測するのは難しかったのではないでしょうか。

今後も突発的に予測困難な出来事が起こり、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらす可能性があります。

常識を覆す新たなサービスが生まれる

VUCA時代には、これまでの常識を覆すような新しいサービスが生まれます。

金融の世界では「フィンテック」と呼ばれる動きが生まれ、ITと金融が融合することで新たなサービスが次々と登場しています。

たとえば、実績がなく信用力が乏しいスタートアップ企業が金融機関で融資を受けるのは簡単ではありません。しかし現在は「クラウドファンディング」を活用し、インターネットを通じて不特定多数の人々から資金を集めることが可能です。

このように、従来では考えられなかった新しいサービスが今後も生まれるでしょう。

今までの常識が通用しない

予測困難なVUCA時代では、今までの常識は通用しません。常識を疑うことなく今までのやり方に固執していると、時代の変化に取り残される恐れがあります。

たとえば、AI(人工知能)を導入して定型業務の自動化に取り組む企業と、従来通り手入力で定型業務を行う企業とでは、コストや生産性に大きな差が生まれるでしょう。IT技術を活用し、常識にとらわれずにビジネスモデルを見直す重要性は高いといえます。

VUCA時代に対応するための企業・組織のあり方

将来の見通しがたたない不確実な状況において、企業経営ではどんなことに取り組んでいけばよいのでしょうか。ここでは、VUCA時代を乗り切るための企業・組織のあり方を紹介します。

一般的な雇用システムから脱却する

高度成長期の時代は年功序列、終身雇用、新卒一括採用といった「メンバーシップ型雇用」が主流でした。業績が右肩上がりで伸びていたため、長期的に人材を確保できるメンバーシップ型雇用のメリットは大きかったといえます。

しかし予測困難で不確実性が高い現代では、人材育成に時間やコストがかかる従来の雇用システムの維持が困難になりつつあります。そのため、ポジションや職務内容に応じた人を採用する「ジョブ型雇用」への転換を検討する必要があるのです。

経営ビジョンを明確に打ち出す

不確実性が高い状況では、明確な経営ビジョンを示すことも重要です。経営ビジョンは、企業が意思決定を行う際の指針となります。明確なビジョンがあれば、困難な問題に直面しても適切に対応できるでしょう。

経営ビジョンは組織内で共有し、従業員もビジョンに基づいて行動できる体制を整えることが大切です。

情報収集・分析をもとに未来を予測して対策をたてる

将来が予測困難だからといって、何も対策をたてなくてよいわけではありません。IT技術の進歩により、従来よりも情報収集や分析がしやすくなっています。市場や顧客から情報収集して分析に取り組めば新たなアイデアが生まれ、変化にも対応しやすくなるでしょう。

情報収集や分析のノウハウがない場合は、必要に応じて外部の専門家に支援を求めるのも選択肢です。

多様な人材の採用・育成に注力する

VUCA時代を乗り切るには、多様な人材の採用・育成に力を入れるのもポイントです。これまでの常識や慣例にとらわれない多様な価値観を持つ人材が増えれば、組織内の雰囲気は大きく変わります。変化への適応力が上がり、想定外の問題に対処しやすくなるでしょう。

人材育成では企業から従業員に対して一方的に教えるのではなく、自発的な学びを支援することが重要です。自分の頭で考え、迅速に行動できる人材・リーダーを育成する体制を整えましょう。

VUCA時代の新たな意思決定方法「OODAループ」

業務改善といえば「PDCA(計画、実行、評価、改善)」が有名です。しかし、最近では新たな意思決定方法として「OODAループ」が注目されています。

OODA(ウーダ)とは、以下の言葉の頭文字をとったものです。

- Observe(観察)

- Orient(状況理解)

- Decide(決断)

- Act(行動)

OODAループは想定外の状況に対して迅速に対応できるため、VUCA時代に適した思考法といわれています。

OODAの4ステップ

OODAループでは「観察」「状況理解」「決断」「行動」の4ステップを繰り返し、解決策を見つけていきます。各ステップの内容は、以下のとおりです。

Observe(観察)

まずは、直面する環境の変化を観察して情報収集を行います。ただ観察するのではなく、情報を集めることがポイントです。自社やライバル企業がおかれている状況や市場動向、消費者の行動など、企業経営に関わる情報を幅広く収集していきます。

Orient(状況判断)

次に第1ステップの「観察」で入手した情報を分析し、状況判断を行います。収集した情報と当初の方針との違いを確認し、差が小さければ方針は継続です。情報と方針との差が大きい場合は、当初の方針を見直して修正・変更します。当初の方針や判断の誤りに気づき、より適切な方向性を見出せるかがポイントです。

Decide(決断)

第2ステップの「状況判断」で方向性が見えてきたら、具体的にどんな行動をとるかを決めます。「どんな成果を得たいのか」を明確にしたうえで、考えられる選択肢をリストアップしましょう。そして、最も効果的だと考えられる選択肢をもとに、具体的な行動を決定します。

Act(行動)

最後に第3ステップの「決断」で決めた、具体的な行動を実行します。実行後はまた第1ステップの「観察」に戻り、4つのステップを繰り返すのが一般的です。OODAを1回終えただけでは、期待していた成果を得られないかもしれません。OODAループを繰り返すと新たな情報が収集でき、方向性や具体的行動の精度向上が期待できます。

PDCAとの違い

PDCAサイクルは、OODAループとよく比較されるフレームワークの1つです。両者は目的が異なるため、優劣を判断できるものではありません。状況に応じて使い分けることが大切です。

PDCAは既存の業務フローを改善し、生産性を向上させるのが目的です。最初に改善計画(仮説)をたて、実行してから評価・検証を行います。それに対して、OODAは「今どのように行動するのが最善か」という意思決定を行うものです。観察して状況判断し、最善と思われる行動を決定して実行に移します。

VUCAを乗り切るために必要なスキル・人材

VUCA時代では、経営環境の変化に適応できる人材が必要です。具体的には、以下のようなスキルが求められます。

ITへの理解と情報収集力

VUCA時代はIT技術を理解し、使いこなせるかで人材価値に大きな差が生じます。単にITを使えるだけでなく、ITを活用して有益な情報を収集・分析できる能力も重要です。情報を分析して課題解決策を提示できる人材の育成・確保することが企業の課題となります。

スピード感のある決断力

変化の激しい経営環境では、スピード感のある決断力が求められます。素晴らしいアイデアを思いついても、実行までのスピードが遅いと他社に先を越されてしまうかもしれません。組織内では意思決定プロセスや責任の所在を明確にし、迅速に決断・実行できる体制を整えることが大切です。

状況の変化に対応できる柔軟性

VUCA時代では、状況の変化に対応できる柔軟性も重要なスキルです。想定外の事象が発生した場合、マニュアル通りに対応しても問題は解決できません。迅速に状況を把握し、その都度最適と思われる対応策を考えて実行する必要があります。自分の頭で考え、柔軟に行動できる人材の評価は高まるでしょう。

課題を見つけて解決する力

社会や企業においてまだ明らかになっていない課題を見つけ、解決できる能力のことです。課題解決はビジネスチャンスになり、うまくいけば業績向上につながります。今までの常識が通用しない現代では、経験豊富な社員でも解決策を見つけるのは簡単ではありません。課題解決力を備えた社員を増やすことが、企業の発展につながります。

コミュニケーション能力

これまでの雇用システムを見直し、多様な人材を採用すると社内の雰囲気は大きく変わるでしょう。新しいアイデアが生まれやすくなる一方で、従業員同士で摩擦が生じるかもしれません。VUCA時代では、相手の考え方を受け入れながら、自分の意見もしっかりと主張できるコミュニケーション能力が重要となるでしょう。

まとめ

将来が予測困難なVUCA時代を迎え、経営環境や消費者のニーズは大きく変化しています。時代の変化に適応するには、これまでの常識や企業のあり方を見直すことが大切です。今後も成長を続けられるように、必要に応じて雇用システムの転換や人材の育成・採用に取り組んでみてはいかがでしょうか。

- vuca

Writer

AFP、2級FP技能士

会計事務所、一般企業の経理職、学習塾経営などを経て、2017年10月より金融ライターとして活動。10年以上の投資経験とFP資格を活かし、複数の金融メディアで執筆中。

このライターの記事を読む >おすすめの記事

対談記事【ビジネスのヒント】|接骨院から建設業へ。驚きの経歴と経緯

経営に関する悩みや課題を抱える事業経営者の皆さまにとって、銀行の営業担当者は心強いサポーターの一人です。そこで、リニュー編集部では、事業経営者と西日本シティ銀行の営業担当者にスポットをあててインタビュー。サポートのきっかけや、事業の成功までの道のりなどをざっくばらんにお話しいただきます。

【今月のZero-Ten Park】株式会社ストリ|心と体に美しさと健やかさを

福岡を中心に世界5カ国15拠点を展開するシェアオフィス&コワーキングスペース「Zero-Ten Park」。そこに入居している、今注目したい企業をピックアップ。今回は「株式会社ストリ」をご紹介します。

働き方改革に注力している企業ってどんなところ?|次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」

これから就職先を探している学生のみなさんにとって、どんな企業が自分にとって働きやすいのか、気になりますよね。そこで今回は、西日本シティ銀行が取り扱う次世代ワークスタイル応援私募債『ミライへの路*』を発行している企業のみなさんにご協力をいただき、その企業で実際に働いている若手の社員に直撃インタビュー。なぜ入社を決めたのか、実際に働いてみてどんな感じなのか、などをヒアリングしました。また、併せて、各企業の経営者にも、求める人材像や今後の展望などをお話しいただきました。取材に協力いただいた企業は、地元・福岡で働き方改革に注力している、優良企業ばかりです。ぜひ、就職希望先の候補の一つとして、働く先輩たちのリアルな声をご一読ください。

【ミライへの路に挑む企業】地球を守り働く人の成長を支える環境調査会社|株式会社ENJEC

多様な生き方や働き方が広がりつつある現代。企業にはこれからますます、さまざまな人が働きやすい環境を整えることが求められます。社員の働きやすさを叶える企業の取り組みとは?この連載では、実際に働き方改革を積極的に取り組む企業で働く人や経営者にインタビュー。今回は、九州を中心に、水質、大気、土壌といった環境にまつわる調査・分析の事業を手がける、福岡市の株式会社ENJEC(エンジェック)に取材しました。

質の高い人材紹介サービスで、企業も求職者も従業員も幸せに |株式会社GR8キャリア 小畑和貴さん

医療・福祉業界の人材紹介サービスをメインに事業展開する株式会社GR8(グレイト)キャリア。代表の小畑和貴さんは宮城県出身で福岡に移住し、住宅メーカーから人材紹介業界に転職したという異色のキャリアの持ち主です。創業から1年足らずでメンバーは20人ほどに増え、順調な滑り出しといえます。しかし、組織や利益の拡大は求めず、あくまでも「質の高いサービス提供」と「社員とその家族が笑顔で過ごせること」にこだわり続けたいという小畑さんに、その思いの根源や起業のストーリーを聞きました。

番組・動画制作から拠点の運営まで、幅広い事業を展開|株式会社move on.e 岩谷直生さん

20歳から放送局の番組制作に関わり、個人事業主を経て、41歳で番組と動画制作を主軸にした株式会社move on.eを設立した岩谷直生さん。長年のディレクター経験を生かして、マスメディアの番組やイベントを手掛ける一方で、子どもに向けた全く新しい事業にも意欲的にチャレンジしています。

【事業継続力強化計画認定制度】概要や認定のメリット、申請支援事業も紹介

近年、地震や台風などの自然災害、感染症の流行など、企業経営を取り巻くリスクが多様化しています。 こうした中で注目されているのが、災害や緊急事態に備えて事業を継続できる体制を整える「事業継続力強化計画(BCP)」です。 この計画の認定を受けることで、補助金申請時の加点や税制優遇など、さまざまなメリットがあります。 そこでこの記事では、事業継続力強化計画認定制度の概要や認定メリットに加えて、計画策定・申請を支援する取り組みについても解説します。

【中小企業必見】最低賃金引上げに伴う負担軽減策とは?福岡県の支援策も紹介

令和7年度の最低賃金引上げにより、全国的に人件費の負担が増加しています。特に中小企業や小規模事業者にとっては、賃上げへの対応が経営上の大きな課題となっています。 こうした状況を受け、国や自治体では、最低賃金の引上げに伴う事業者の負担を軽減するため、各種支援策を打ち出しています。 この記事では、最低賃金引上げに対応するための国の主な支援策に加え、福岡県独自の支援制度について解説します。